Minggu pertama Agustus 2024, saya mengunjungi salah satu perkebunan sawit ternama di Kalimantan Barat. Perusahaan sawit ini memiliki nama prestisius karena dipandang lebih baik dalam aspek penyediaan fasilitas dan pemenuhan hak normatif, ketimbang perusahaan sawit lainnya di Kalimantan Barat. Ya, setidaknya begitulah pandangan buruh-buruh yang bekerja di perusahaan tersebut.

Di perkebunan sawit ini, beberapa kebutuhan pokok rumah tangga buruh disediakan secara gratis, misalnya listrik menyala dari jam 5 sore hingga jam 5 pagi, kebutuhan air untuk mandi dan cuci disalurkan sekitar satu jam setiap sore, dan satu galon air minum diberikan tiap 2 hari. Meski dibatasi, listrik dan air itu diberikan secara gratis. Tidak heran, banyak buruh mengapresiasi perusahaan ini.

Namun demikian, semakin lama saya terlibat dalam obrolan-obrolan bersama buruh, semakin terungkap pula kejanggalan-kejanggalan dalam pengelolaan perkebunan sawit ini, sehingga saya pun mulai bertanya: Benarkah perusahaan sawit yang saya kunjungi tersebut lebih baik ketimbang perusahaan sawit lainnya? Saya belum punya kemampuan untuk membuat perbandingan. Maklum, saya masih terbilang baru belajar di isu sawit. Tulisan ini mencoba mengurai salah satu kejanggalan yang saya temui dan telusuri, yaitu sistem pengupahan buruh panen dan berbagai konsekuensinya.

Memacu Interval dan Rotasi Panen Sawit, dengan Sistem Pengupahan “Borongan”

Salah satu yang sering muncul dalam obrolan buruh panen adalah upaya mengejar “interval panen”. Pihak manajemen selalu mendesak buruh panen untuk selalu mengupayakan target interval panen. Buruh panen memiliki “ancak” atau area panen yang sudah ditetapkan untuk terus berotasi. Ada sepuluh ancak untuk setiap pemanen, sehingga setelah sepuluh putaran, buruh pemanen akan kembali ke ancak atau area yang sama. Interval panen berarti durasi perpindahan dari satu ancak ke ancak lainnya. Dengan kata lain, ketepatan pengejaran target interval dan rotasi panen ini menandakan tingkat produktivitas perkebunan sawit, yang tentu saja sebagai upaya pencapaian target keuntungan perusahaan sawit.

Meski demikian, target interval panen sulit tercapai. Jumlah buruh panen tidak sebanding dengan luasan kebun sawit yang harus dipanen. “Buruh panen punya kapasitas memanennya ya, gak bisa dipaksain ngejar target interval,” ungkap seorang buruh pemanen. Tidak hanya memanen, buruh panen juga diharuskan mengutip brondolan, yaitu buah sawit yang terlepas dari tandannya saat dipanen.

Proses mengutip brondolan lebih rumit dan melelahkan ketimbang proses memanen, apalagi kalau ada buah yang menancap ke tanah dan harus dicungkil, belum buah-buah yang berserakan di semak-semak. Sehingga butuh waktu yang lumayan lama buat mengutip brondolan. “Paling malas itu saya kalau ngutip brondolan… Kalau gak perlu ngutip, bisa lebih cepat memanennya itu,” ujar keluh buruh pemanen dengan gusar. Satu karung brondolan saja dengan berat sekitar 30-40 kg dapat memakan waktu sekitar satu jam. Brondolan yang berceceran harus dikutip semuanya, baik di hari itu atau di hari berikutnya. Kalau tidak dikutip, pasti ditegur oleh mandor panen.

Artinya, target interval panen merupakan ambisi manajemen kebun untuk mencapai keuntungan tertentu di luar kapasitas buruh panen. Pencapaian target interval tersebut selalu terkendala tidak hanya oleh keterbatasan jumlah buruh panen, tetapi juga tuntutan tugas-tugas lain seperti mengutip brondolan, memangkas pelepah sawit (pruning), dan belum lagi kalau terjadinya banjir, kerusakan jalan dan sebagainya. Kegagalan pencapaian interval terus berlangsung. Namun, alih-alih menurunkan target interval, pihak manajemen terus menerus mendesakkannya untuk memacu buruh panen supaya bertambah rajin.

Buruh panen yang berusia 30-an tahun mungkin tidak mempermasalahkannya, namun berbeda dengan buruh panen yang berusia 40-an tahun dan lebih rentan terkena penyakit. “Suami saya itu sering sakit-sakitan. Kemarin itu sakit, gak ke kebun, apalagi musim hujan gini,” ungkap seorang buruh perempuan yang suaminya berusia 48 tahun.

Meski beban dan target kerja pemanen dapat dibilang sangat berat, nampaknya buruh panen cenderung tidak mempermasalahkannya, karena waktu kerjanya lebih fleksibel dengan sistem pengupahan “borongan”. Buruh lainnya, misalnya buruh pemupuk dan penyemprot, harus memenuhi tujuh jam kerja sehari untuk bisa pulang dan mendapatkan upah Harian Kerja (HK) meski target kerjanya sudah tercapai.

Sistem pengupahan yang berbasis waktu kerja berbeda dengan sistem pengupahan buruh panen yang berbasis borongan. “Kerja pemanen lebih fleksibel karena sistem borongan, gak (me)ngacu sama jumlah jam. Berapapun janjang yang dipanen, ya itu yang dibayarkan,” ungkap seorang pemanen.

Buruh panen yang masih kuat dan sehat cenderung tidak mempermasalahkan sistem pengupahan borongan ini, dan bahkan menganggapnya sebagai peluang untuk memperoleh jumlah panen lebih banyak. Hal itu berbeda dengan buruh panen yang kesulitan mengatasi banyaknya tuntutan pekerjaan yang harus dilakukan. Hal ini yang terkadang membuat istri atau anggota keluarganya terlibat membantunya untuk mengutip brondolan. “Ini mau ngutip brondolan. Kasihan suami saya itu banyak brondolan di ancaknya,” ujar istri pemanen yang bergegas membatu suaminya di hari minggu.

Dengan demikian, cukup jelas, bahwa penerapan sistem paket borongan (memanen, mengutip brondolan, dan pruning) terhadap buruh panen, yang dibarengi dengan desakan untuk mengejar target interval dan rotasi produksi sawit, dapat mengaburkan waktu dan beban kerja buruh panen sawit, atau memaksa buruh panen untuk meningkatkan produktivitas di luar kapasitasnya.

Menuntut Transparansi Total Berat Riil Hasil Panen dan Cara Penghitungan BJR!

Meski banyak buruh panen tidak mempermasalahkan sistem pengupahan dengan mekanisme borongan, namun satu hal yang selalu mereka protes: Kenapa Berat Janjang Rata-rata (BJR) dan harganya cenderung stagnan alias tidak pernah naik? Bagaimana cara penghitungannya? Buruh panen mengidikasikan adanya manipulasi penghitungan tonase hasil panen dalam proses penghitungan BJR. Awalnya saya bingung apa maksudnya, lalu seorang buruh panen berisiatif mengambil “amprahan” atau selebaran yang diterima pemanen sebagai acuan penghitungan upah setiap bulan. Buruh panen itu pun menjelaskan cara penghitungan upah panen sebagai berikut:

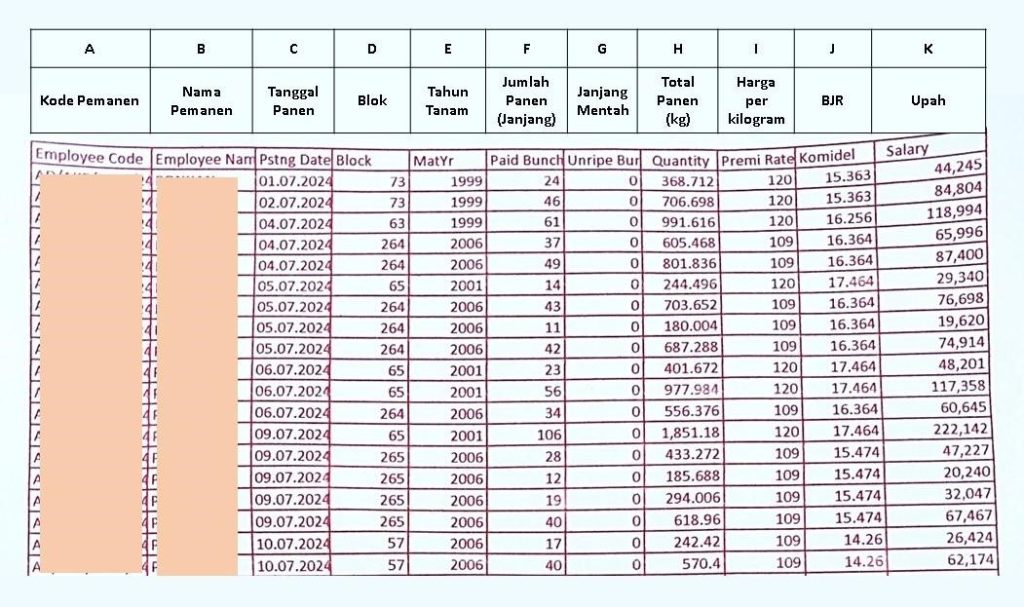

Gambar 1. Contoh Amprahan yang diperoleh Buruh Panen

Untuk memudahkan penjelasan dan mengidentifikasi kolom amprahan, saya menambahkan kode huruf dan keterangannya di atas tabel amprahan. Amprahan tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 (C) buruh panen ini (B) memanen di Blok 73 (D) yang pohon sawitnya ditanam sejak tahun 1999 (E). Pada hari itu, buruh panen ini memanen sejumlah 24 janjang sawit (F) sebagaimana yang dilaporkan oleh buruh krani buah yang memang bertugas menghitung dan melaporkan hasil panen. Hanya jumlah janjang yang dilaporkan, karena memang tidak ada mekanisme penghitungan berat riil dari hasil panen.

Lalu, bagaimana cara menghitung upah pemanen?

Perusahaan sudah menetapkan rata-rata berat janjang atau BJR, yaitu dari 14 kg hingga 17,5 kg (J), entah bagaimana penghitungan dan penetapannya, hal itu masih misterius, setidaknya tidak ada buruh panen yang tahu atau diberi tahu. BJR sebesar 15,363 kg (J), yang sudah ditetapkan perusahaan, kemudian dikalikan dengan jumlah janjang hasil panen (F) untuk memperoleh total berat hasil panen (H), sehingga pada hari itu buruh panen ini memperoleh buah sawit seberat 368,712 kg (H). Kalau dirangkum, BJR (J) x jumlah janjang hasil panen (F) = total berat hasil panen (H).

Setelah diketahui total berat hasil panen, yaitu 368,712 kg (H), kemudian total berat tersebut dikalikan dengan harga pengupahan per kilogram, yang juga sudah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu 120 rupiah per kilogram (I), sehingga total pengupahannya pun diperoleh sebesar 44.245 rupiah (K). Kalau dirangkum, total berat hasil panen (H) x harga per kg (I) = Pembayaran Upah (K).

Dengan mekanisme penghitungan tersebut, setidaknya ada tiga aspek yang selalu dipermasalahkan oleh buruh panen. Pertama, harga pengupahan per kilo yang terdapat di kolom I sulit untuk dinaikkan.

“Kita kemarin pernah nuntut perusahan buat naikin harga per kilo itu, karena dari dulu gak pernah dinaikin. Kemarin perusahaan setuju setelah didesak buat naikin tapi cuma 2 rupiah, dari 107 rupiah jadi 109 rupiah. Pelit sekali itu perusahaan,” ujar seorang buruh panen.

Kedua, penetapan BJR yang tidak transparan sangat tidak masuk akal. Buruh panen sudah lama mempelajari buah sawit, dan bahkan ada buruh panen yang juga mengelola kebun sawit pribadi. Dalam kondisi tesebut, tentu saja buruh panen cukup familiar dengan berat janjang, karena di kebun pribadi berat janjang selalu ditimbang secara riil.

“Berat janjang memang beragam ya, dari 10 kg hingga 50 kg juga ada. Tapi janjang yang paling banyak dipanen di sini sekitar 20 kiloan lah,” ungkap seorang buruh panen.

Buruh panen memprediksi rata-rata berat janjang di atas 20 kg, namun perusahaan selalu enggan menaikkan BJR. Karenanya, buruh panen menuntut perusahaan untuk membuka cara penghitungan dan penetapan BJR, bukan malah disembunyikan secara misterius.

Ketiga, selain transparansi penghitungan dan penetapan BJR, buruh panen juga menuntut perusahaan untuk memberikan transparansi terkait total berat riil hasil panen yang ditimbang dan diserahkan ke pabrik kelapa sawit (PKS) setiap bulannya.

“Gak mungkin perusahaan tidak punya data riil tonase yang disetorkan ke pabrik. Kalau harga penjualan ke pabrik mungkin jadi rahasia perusahaan, tapi kalau jumlah tonase yang disetorkan ke pabrik setiap bulan kan hak pekerja untuk tahu. Perusahaan gak boleh merahasiakannya dong,” ujar seorang buruh panen.

Ketiga persoalan tersebut (penetapan harga pengupahan per kilogram, transparansi penghitungan BJR, dan transparansi total riil tonase dari hasil panen) mewarnai obrolan-obrolan bersama buruh-buruh panen. Kegelisahan buruh panen pun semakin meningkat ketika pihak manajemen cenderung mengelak untuk memberikan data riil, seolah-olah buruh panen terus-menerus dibodohi dan dibungkam.

Selain kegelisahan atas tiga persoalan yang sudah menjadi pusat perhatian di kalangan buruh panen, mungkin buruh panen dan keluarganya juga perlu memeriksa lebih lanjut upaya-upaya pihak manajemen untuk mendesak pencapaian target interval dan rotasi panen melalui sistem borongan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang sangat mungkin mengaburkan waktu dan beban kerja buruh panen: memacu produktivitas di luar kapasitas buruh yang layak, seraya menekan biaya pengupahan.[]