Reza Artamevia menggema memenuhi ruangan. Malam itu aku dan beberapa teman kerjaku mencoba menikmati malam akhir pekan seperti anak muda pada umumnya di selatan Jakarta. Pakaian yang bagus, bau parfum yang menyala, musik yang menggema, duduk di sofa mewah dalam ruang yang gemerlap, sambil menikmati minuman yang tak bisa kurapal dengan jelas namanya. ini sudah sesuai dengan bayanganku ketika aku memutuskan memasuki Jakarta untuk bekerja setelah menyelesaikan studi di salah satu universitas di Kota Malang.

Pada awalnya tujuanku adalah bagaimana aku bisa bekerja di tempat yang sesuai dengan ekspektasiku. Jadi orang kantoran! Ya, kerja di ruang ber-AC, mengenakan setelan kerja yang rapi dan bagus, duduk di hadapan monitor sambil melihat landscape Kota Jakarta dari ketinggian, dan berpenghasilan yang cukup—cukup untuk biaya hidup, cukup untuk memenuhi gaya hidup, cukup untuk mengirim uang untuk orangtua di rumah, dan cukup untuk menabung buat masa depan. Tapi ternyata mencari kerja di Jakarta tak semudah yang kukira.

Sebulan penuh aku melempar berkas lamaran kerjaku baik offline maupun online sembari menunggu dengan penuh harap jawaban pemanggilan kerja. Namun biaya hidup di Jakarta ternyata hampir menguras seluruh bekal biaya yang kubawa dari kampung.

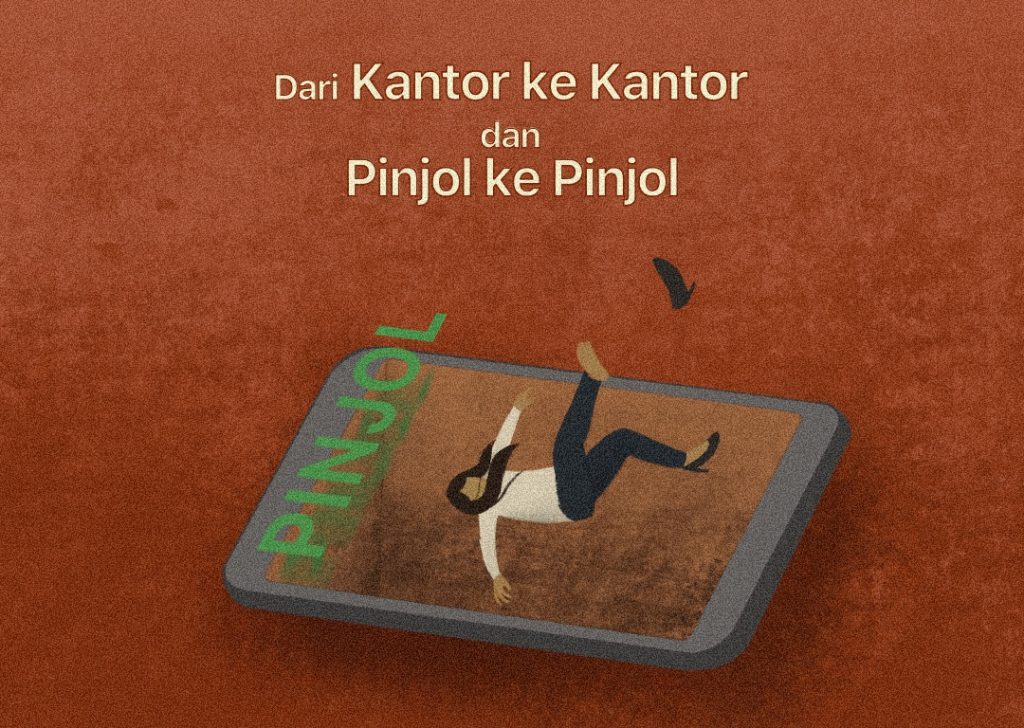

Saat itu, pilihannya cuma dua hal, kembali ke kampung dengan perasaan gagal, atau mencoba bertahan dengan cara apapun sembari menunggu jawaban. Sialnya jalan yang kupilih dan kutemui adalah bertahan dengan bantuan suntikan dana dari pinjaman online (pinjol). Dua juta rupiah, cukuplah untuk bayar kamar sewa sebulan dan biaya hidup super irit selama dua minggu.

Dari kantor ke kantor

Pucuk di angan, asa pun tiba. Panggilan kerjaku yang pertama akhirnya hadir. Setelah melewati proses wawancara akhirnya aku pun diterima kerja di salah satu pialang saham yang terletak di kawasan Sudirman, Solid Gold namanya. Tidak banyak yang kutahu tentang pekerjaanku. Hanya informasi dasarnya saja seperti, jabatanku adalah Marketing Specialist, tugasku hanya menawarkan dan mencari nasabah via telepon untuk membeli saham berupa emas, dan katanya aku akan diberikan upah sesuai dengan upah minimum Jakarta plus insentif 2 persen dari jumlah uang yang ditanam nasabah.

Satu bulan berselang, aku merasa berhasil karena ekspektasiku untuk bekerja di kawasan elite Jakarta, memiliki kantor di gedung bertingkat yang seolah menantang langit, memiliki ruang kerja yang langsung menghadap cakrawala Jakarta, mampir minum kopi seharga Rp50 ribu sembari menunggu kemacetan, dan bercengkrama dengan rekan kerja di daerah senayan pada akhir pekan bak eksekutif muda. Namun di luar itu semua, ada kenyataan lain yang harus kuterima. Aku harus merasakan berdesakan di Commuter Line, menekan batin saat macet mengular dari Setiabudi hingga Antasari, mencoba mengiyakan tekanan atasan untuk bekerja di luar batas dalam mencari nasabah, latihan memasang senyum palsu dan tertawa meski tak lucu agar diterima dalam lingkaran pertemanan, dan upah yang tak sesuai seperti yang dikatakan. Ya, upah pertamaku hanyalah insentif dari uang nasabah yang berhasil ku rayu agar mau berinvestasi di kantorku sebesar empat juta rupiah tanpa adanya gaji pokok seperti yang dikatakan. Bahkan banyak dari rekan kerjaku yang tidak mendapatkan upah sepeser pun karena tidak berhasil mendapatkan nasabah. Bulan ketiga aku pun keluar dan mencoba mencari peruntungan baru.

Waktu terus berlari, dan kenyataan ‘asin’, ‘asam’, getir terus ku coba untuk lalui. Gali Pinjol tutup Pinjol, sampai harus berurusan dengan omeprazole karena penyakit asam lambung yang ku derita akibat makan tak tentu dan stress yang memburu.

Dari Sudirman, kini aku menjajaki kantor baru di daerah Kuningan, sebagai marketing asuransi bernama Axa. Setiap pukul 8 pagi aku harus ke kantor untuk absen, mengambil uang operasional sebesar dua puluh lima ribu, lalu pergi menuju kawasan SCBD untuk menawarkan asuransi kepada para pejalan kaki yang berlalu-lalang hingga sore bahkan malam hari. Selepasnya lalu pulang menuju stasiun kereta terdekat untuk berdesakan naik Commuter Line layaknya zombie di Busan ke daerah pinggiran Jakarta, yang jarak tempuhnya sampai satu jam lebih dari tempatku bekerja. Ya, ekonomi sulit hanya menempatkanku di kamar sewa yang sempit di daerah pinggiran Jakarta.

Namun, lagi-lagi upahku kali ini hanyalah uang operasional Rp25 ribu per hari dan uang insentif dari nasabah yang kudapatkan—1 persen untuk nasabah yang memakai jasa asuransi dengan bilangan Rp20 – Rp99 juta, 2 persen untuk bilangan sebesar Rp100 juta ke atas. Hal ini membuat segala ekspektasi dari iklan televisi saat aku masih kecil—“mau jadi eksmud (eksekutif muda), kerja di kantor megah dan gedung bertingkat, tinggal di apartemen mewah, minum kopi seharga Rp50 ribu sambil main laptop canggih, main golf sambil ngomongin bisnis sama teman-teman eksmudku”—perlahan rontok. “Boro-boro main golf, setiap bulan saja aku mesti minta uang ke orangtuaku di Malang sembari menanggung malu, tapi kalo gak gitu gak idup, bro”.

Demi bertahan hidup dan menghindar dari kata kapok, aku terus berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya untuk menjadi marketing. Mencari nasabah, merayu, menawarkan jasa. Kali ini aku bekerja di salah satu bank China yang terletak di Setiabudi, Jakarta Selatan, CTBC Bank namanya. Tugasku adalah mencari orang-orang yang butuh suntikan dana cepat cair sepertiku, via telepon. Untuk upahnya? Agak sedikit berbeda. Kali ini aku mendapat gaji pokok sebesar Rp1,5 juta plus uang insentif sesuai dengan pinjaman nasabah yang berhasil ku dapatkan. Tapi, tentu saja uang segitu sungguhlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanku di Jakarta.

Berujung hutang pinjol

Satu tahun empat bulan aku berada di Jakarta merasakan getirnya bekerja di gedung megah dengan upah murah, dari satu kantor ke kantor lainnya, mulai terbiasa dengan tekanan batin dan kemacetan, dan kenyataan yang berjalan tak seperti rencana.

Di kantorku yang terakhir, aku sempat bertemu dengan seorang pegawai magang dari Bank Indonesia. Dia bekerja sebagai legal perbankan yang hampir tiap hari berkunjung ke kantorku untuk melakukan pendampingan dan pengecekan. Darinya aku tahu bahwa menjadi buruh macam diriku harus juga memperhatikan banyak hal. Seperti perjanjian kerja, jaminan sosial dan kesehatan, aturan-aturan ketenagakerjaan, dan berserikat. Aku hanya manggut-manggut saja, bukan karena tak paham, tapi karena perasaan dan semangatku sudah kadung padam tergerus realitas yang tak sesuai apa yang dipetuahkan kepadaku.

Malam ini adalah malam terakhirku di Jakarta. Aku diajak oleh pegawai magang Bank Indonesia (kini jadi kawanku) dan pacarnya pergi ke kawasan Senopati, untuk merayakan hari kandasnya keyakinanku bahwa kerja di Jakarta merupakan sesuatu yang istimewa. Aku minum dan menari, melihat para selebritas media sosial dan pekerja muda lainnya berdansa seada-adanya, lalu mulai menangis sejadi-jadinya. Aku mencoba melupakan segala kelalainku dan menjadikannya pelajaran, juga mencoba tak memikirkan apa yang mesti ku hadapi ke depannya: kembali ke kampung, jadi pengangguran, menanggung malu dan dosa kepada orangtuaku yang kini menanggung hutang puluhan juta rupiah karena menyelamatkanku dari berbagai ancaman dan desakan suara dari pesawat telepon yang membuatku hampir depresi.[]

Catatan: Kisah ini dituturkan langsung oleh Rani (bukan nama sesungguhnya) dalam sebuah obrolan mendalam di salah satu tempat hiburan di Jakarta Selatan.

Jika Anda menikmati membaca cerita ini, maka kami akan senang jika Anda membagikannya!