Proses penangkapan ikan di Kepulauan Aru dilakukan oleh nelayan tradisional, nelayan lokal, dan kapal-kapal penangkap ikan industrial. Hulu dari proses produksi perikanan di Kepulauan Aru adalah kapal-kapal nelayan tradisional dengan mesin speed yang memiliki kemampuan berlayar lebih dari 12 mil, bahkan hingga mencapai batas negara Indonesia–Australia. Nelayan-nelayan ini beroperasi selama satu hari dan hasil tangkapan tidak lebih dari 100 kilogram per malamnya. Alat tangkap kapal nelayan lokal menggunakan pancingan individu atau jaring-jaring berukuran kecil serta hanya membutuhkan 3 sampai 4 buruh di atas kapal.

Hasil tangkapan nelayan tradisional akan dibawa ke pabrik pembekuan ikan yang berada di Dobo. Ikan yang berada didalam pabrik akan dibekukan untuk diolah menjadi fillet atau steak. Setelah melalui proses pembekuan dan pengolahan, ikan akan dikirim ke Pulau Jawa melalui forwarder atau kapal-kapal kontainer berpendingin yang berada di Pelabuhan Dobo. Tujuan pengirimannya ke Surabaya dengan menempuh perjalanan 5-7 hari. Kemudian dilanjutkan dengan truk kontainer menuju Jakarta, Pati, atau tangan kedua seperti retailer atau perusahaan pengolahan. Beberapa ikan yang dikirim ke perusahaan pengolahan di Pulau Jawa akan diekspor ke pabrik pengolahan di Malaysia, Cina, dan Jepang.

Selain dikirim ke Pulau Jawa, perusahaan pengolahan juga mengirim olahan fillet dan steak ke PT Freeport di Timika. Pengiriman dilakukan melalui Kapal Pelindo dengan durasi 2-3 hari.

Sisa dari ikan-ikan yang tidak dibeli oleh perusahaan pengolahan akan dijual di pasar-pasar lokal yang berada di Kepulauan Aru. Berbeda dengan perusahaan yang sudah memiliki harga tetap, nelayan masih bisa melakukan tawar-menawar dengan pedagang di pasar meskipun harga beli akan lebih rendah dibanding di perusahaan. Ikan-ikan yang dijual di pasar Dobo masih dalam bentuk utuh dan langsung dikonsumsi oleh masyarakat lokal.

Kapal nelayan tradisional merupakan aset laut dari perusahaan pengolahan dan pembekuan ikan di Kepulauan Aru. Perusahan ini dikuasai oleh segelintir orang dan pendatang yang berupaya mengisi kekosongan industri perikanan tangkap yang ditinggalkan oleh PT PBR. Perusahaan memiliki pengurus yang bertugas untuk mengelola operasional kapal seperti perizinan, pembekalan, mengecek hasil tangkap.

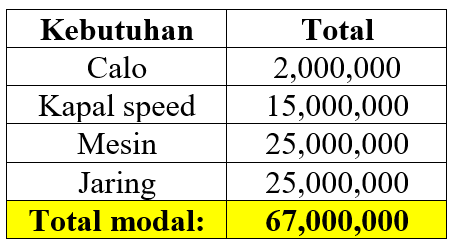

Melalui model bisnis ini, perusahaan membangun relasi dengan nelayan tradisional dengan cara memodali pembuatan kapal, mesin, dan alat tangkap dengan skema kredit. Pembayaran kredit sesuai dengan hasil tangkap yang dihasilkan. Selain modal awal, perusahaan juga mendanai operasional kapal seperti solar, perbekalan, es. Pendapatan nelayan tradisional dari dari hasil tangkapan yang dibeli oleh perusahaan secara eksklusif dan harga ditentukan secara sepihak oleh perusahaan.

Relasi produksi

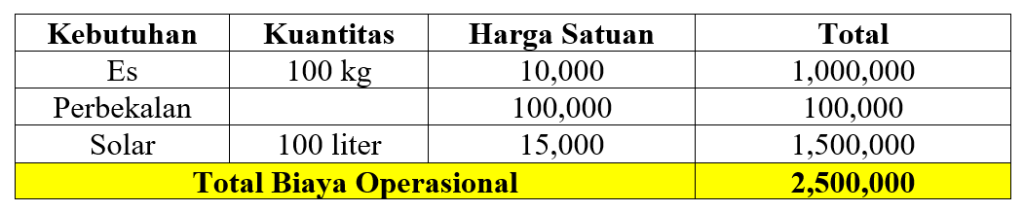

Proses penangkapan membutuhkan waktu satu hingga tujuh malam, dengan rata-rata total tangkapan berkisar antara 50 -100 kilogram. Biaya operasional penangkapan yang dibutuhkan untuk satu malam mencapai Rp1 juta hingga Rp 3 juta, dengan pendapatan bersih tidak lebih dari Rp3 juta dalam satu malam.

Pada musim barat (Desember–April), nelayan tradisional tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan sehingga tidak ada pendapatan, meski demikian mereka harus tetap membayar biaya utang kapal ke pemilik.

Tabel 1: Modal operasional kapal nelayan tradisional

Tabel 2: Modal awal pembelian kapal nelayan tradisional

Nelayan tradisional mendapatkan kapal-kapal melalui ‘bantuan’ yang diberikan oleh pabrik pengolahan, dengan timbal balik hasil tangkapan akan dijual secara eksklusif ke pabrik pengolahan. Nelayan yang diberikan speed, mesin, alat tangkap akan dihitung sebaga utang. Pembayarannya akan dipotong sesuai dengan skema bagi hasil atau jumlah penjualan antara nelayan lokal dengan pengusaha. Jika lunas speed tersebut akan menjadi hak milik nelayan lokal.

Selain memberikan pinjaman untuk membeli kapal, pengusaha juga akan memberi bantuan-bantuan operasional seperti solar, perbekalan, dan kebutuhan lainnya untuk penangkapan ikan apabila nelayan tidak memiliki modal. Kondisi seperti ini membuat nelayan-nelayan lokal di Kepulauan Aru tidak memiliki alat produksi mereka sendiri.

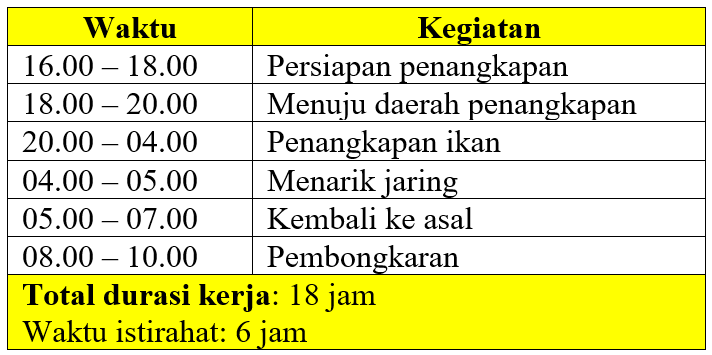

Proses penangkapan ikan nelayan tradisional dimulai pada pukul 15.00 untuk menyiapkan kebutuhan operasional seperti membeli perbekalan, mengisi solar, dan merapihkan jaring. Untuk mendapatkan solar, nelayan tradisional langsung mendatangi SPBU terdekat atau menghubungi pihak yang disebut sebagai ‘penyicil’ jika stok di SPBU sudah habis. Perjalanan menuju daerah penangkapan ditempuh dalam waktu 1-2 jam dikarenakan area penangkapan tidak jauh dari pemukiman warga dan berada di wilayah petuanan. Setiba di area penangkapan, kapal akan langsung melempar jaring. Pada pagi subuh, nelayan akan mulai menarik jaring dan pulang.

Tabel 3: Jam kerja nelayan tradisional di Kepulauan Aru

Dengan aktivitas penangkapan yang sibuk, nelayan hanya memiliki waktu 6 jam untuk beristirahat serta menjalankan aktivitas lainnya, termasuk waktu untuk keluarga. Waktu yang singkat ini tidak memungkinkan bagi nelayan untuk mempelajari prosedur-prosedur penangkapan ikan di Kepulauan Aru, penyusunan surat rekomendasi, memahami aturan dan hak nelayan, menyusun proposal permohonan bantuan speed yang diberikan oleh pemerintah daerah Kepulauan Aru. Dengan total durasi kerja 18 jam dan tangkapan sebesar 100 kilo per malam dan per kilo ikan dihargai sebesar Rp15 ribu, maka tiap kilogram tangkapan nelayan dihargai sebesar Rp84 ribu.

Setelah kembali mendarat, nelayan tradisional membongkar hasil tangkapan di dermaga milik industri atau di Pelabuhan umum. Dikarenakan kapal-kapal nelayan tradisional dimiliki oleh pabrik pengolahan secara eksklusif, maka nelayan akan mendapat keuntungan dari harga beli hasil tangkapan dari perusahaan. Namun, keuntungan yang didapat akan dipotong kredit kapal yang sebelumnya sudah disepakati antara nelayan tradisional dan perusahaan. Relasi patronase antara nelayan dengan perusahaan membuat nelayan terjerat utang berkepanjangan dan tidak mampu membeli kapal speed dan alat tangkap untuk mereka sendiri.

Nelayan yang bekerja di kapal tradisional berjumlah 2-4 orang dan direkrut melalui relasi keluarga, pertemanan, atau saudara. Dalam satu malam, nelayan tradisional mampu menangkap ikan sebesar 10– 50 kilogram. Jika nelayan tradisional mendapatkan ikan tenggiri yang dihargai sebesar Rp45 ribu per kilogram, maka dalam satu malam nelayan mendapatkan penghasilan sebesar Rp2,250,000 yang akan dijual ke pabrik pengolahan. Sementara itu, harga jual ikan tenggiri di pabrik pengolahan Pulau Jawa mencapai Rp60 ribu per kilogram atau artinya terdapat selisih Rp35 per kilogram antara keuntungan yang diterima oleh nelayan dengan keuntungan yang diterima oleh pengusaha.

Harga ikan yang ditangkap dapat mengalami depresiasi apabila terjadi penurunan kualitas ikan. Sebagai contoh, ikan kakap mengalami penurunan apabila mata sudah berair dan insang sudah berwarna hitam. Dalam kondisi ini, harga ikan bisa jatuh hingga 40-50% atau bahkan perusahaan tidak ingin membeli hasil tangkapan.

Penghasilan harian nelayan dari harga jual hasil tangkapan ikannya akan potong biaya operasional serta cicilan utang ke perusahaan penyewa kapal, berkisar antara Rp250 ribu hingga Rp500 ribu yang dibagi rata dengan nelayan yang melakukan penangkapan di kapal.

Kendala Nelayan Tradisional

Selama proses aktivitas penangkapan, dari persiapan hingga kepulangan, nelayan tradisional mengalami berbagai kendala. Kendala pertama adalah kesulitan dalam menerima solar. Prosedur yang harus dilewati antara lain mendapatkan Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Dinas Perhubungan. Proses yang berbelit-belit dan kesulitan memahami prosedur permohonan surat, membuat nelayan lokal menggunakan jasa calo untuk mengurus Surat Rekomendasi dengan biaya Rp1 juta hingga Rp2 juta. Menurut nelayan tradisional, perbedaan biaya tersebut bergantung pada kedekatan antara calo dengan dinas. Calo akan mengurus Surat Rekomendasi dalam rentang waktu dua hari.

Selain mengalami kendala dalam prosedur, nelayan lokal juga mengeluhkan bahan bakar solar yang sulit didapat karena persedian di SPBU sering habis. Akibatnya, nelayan harus membeli dari pihak ketiga dengan harga lebih tinggi.

Meskipun merasakan dampak buruk dari adanya calo, nelayan cukup kesulitan melaporkannya kepada polisi. Nelayan berlokasi di Desa Siwalima menyebutkan dirinya takut untuk melaporkan kepolisi karena diancam kapalnya akan disita. Penyitaan ini memungkinkan mengingat kepemilikan kapal masih dengan status utang. Akibatnya, nelayan memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik dengan catatan diatas matrai. Kondisi ini menyiratkan bahwa nelayan tradisional mengetahui bahwa calo terhubung dengan pemilik kapal dan industri-industri besar.

Kendala selanjutnya dalam melaporkan calo adalah kesulitan untuk mendokumentasikan praktik calo akibat ancaman yang dapat terjadi dan belum familiar dengan metode pencatatan kejadian. Keberadaan calo juga membuat nelayan tradisional merasa terintimidasi untuk membeli kapal atau membuka usaha mandiri. Menurut para nelayan, calo sudah dimulai di tukang pembuatan kayu yang sudah memahami peta perikanan dan warga di Kepulauan Aru.

Kendala kedua yang dihadapi oleh nelayan lokal adalah tidak adanya kuasa bagi nelayan untuk menegosiasikan harga dengan pembeli dari perusahaan. Pada praktiknya, perusahaan akan menentukan harga sesuai dengan penilaian mereka atas kualitas ikan serta harga ikan yang berlaku di Dobo. Berdasarkan penuturan pengusaha, harga ikan di Dobo mengacu pada harga yang beredar di Pulau Jawa ditambah 5% biaya transportasi. Akibat tidak ada ruang negosiasi, nelayan sering mengalami harga yang berubah-ubah dalam waktu singkat yang kemudian berakibat pada penurunan pendapatan. Meskipun belum ada upaya untuk menemukan bukti secara konkrit, nelayan lokal menduga ada pihak yang ‘mengatur’ harga pasaran ikan di Kepulauan Aru.

Sejak industrialisasi perikanan di Kepulauan Aru, nelayan lokal juga mengeluhkan kapal-kapal besar dari Jawa yang mulai memenuhi perairan Aru. Jika dibandingkan dengan pra-industrial, nelayan lokal lebih mudah mencari ikan di laut, kapal-kapal masih sedikit, dan menggunakan alat-alat tradisional seperti sampan. Di Pulau Jambu Air, nelayan sering menemui kapal-kapal cumi dengan lampu-lampu terang yang dapat menganggu pengelihatan mereka di malam hari. Saat ini, melaut menggunakan sampan sudah tidak mungkin karena ikan di pesisir sudah habis dan kalah cepat oleh kapal-kapal yang lebih besar. Situasi ini membuat nelayan lokal lebih memilih untuk mengambil kapal dengan cara berutang dibandingkan mempertahankan cara hidup mereka.

Kendala terakhir, pemerintah memberhentikan bantuan freezer dan nelayan harus membeli freezer dari perusahaan pengolah perikanan. Nelayan lokal juga beberapa kali menyusun proposal kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan bantuan speed, mesin, dan alat tangkap. Namun, nelayan lokal justru tidak mendapatkan bantuan speed meski sudah memenuhi kriteria-kriteria yang berlaku. Seringkali nelayan lokal justru menemukan pihak-pihak yang tidak berprofesi sebagai nelayan justru mendapatkan bantuan-bantuan speed gratis dari pemerintah dan kemudian meminjamkannya kepada nelayan.

Nelayan tradisional di Kepulauan Aru menyadari bahwa mereka memiliki kondisi penghidupan yang sulit. Hasil tangkapan yang mereka dapat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga harus terus berutang. Dalam musim-musim tertentu, nelayan bisa saja tidak dapat penghasilan sama sekali selama beberapa bulan. Namun, kesadaran kolektif untuk menyelesaikan masalah bersama belum dilakukan. Tidak ada organisasi atau kolektif nelayan yang memperjuangkan hak-hak nelayan terutama dalam hal negosiasi harga. Akibat adanya ‘bantuan’ dari perusahaan, nelayan tradisional tidak berani untuk menegosiasikan harga yang lebih tinggi. Selan itu, nelayan tradisional juga hanya mampu mengkonsumsi sedikit dari hasil tangkapan mereka dikarenakan seluruh tangkapan dijual ke perusahaan. Namun, nelayan tidak mengetahui secara pasti ke mana ikan-ikan yang mereka tangkap dijual dan tujuan akhir produksi.[]