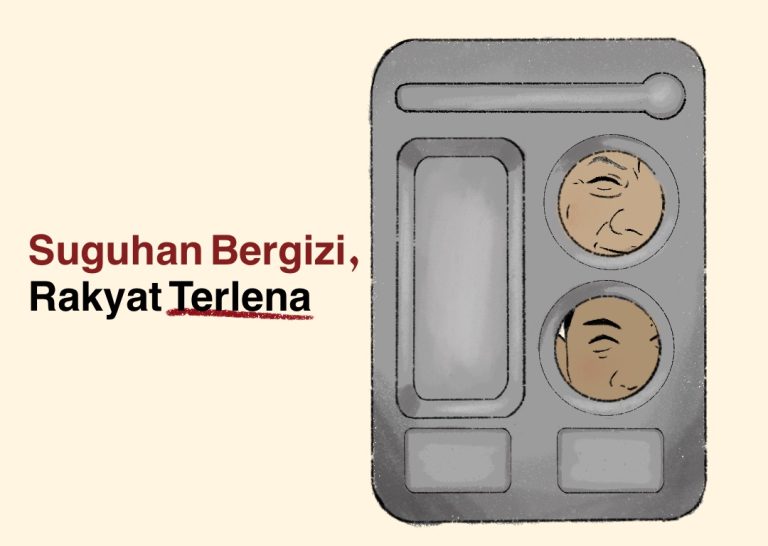

Suguhan Bergizi, Rakyat Terlena

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto terlihat sebagai jawaban cepat atas masalah gizi di Indonesia. Namun, program ini lebih mirip dengan suguhan sementara untuk menenangkan rakyat dalam jangka pendek, tanpa memberikan fondasi yang kokoh untuk masa depan kemandirian pangan. Seperti jamuan mewah yang hanya dinikmati sementara, MBG membawa risiko membentuk ketergantungan tanpa memberikan alat yang cukup bagi masyarakat agar dapat mandiri secara gizi.

Berangkat dari data yang ada, persoalan gizi buruk di Indonesia memang memerlukan intervensi segera. Angka prevalensi stunting di Indonesia, meski telah mengalami sedikit penurunan, masih cukup mengkhawatirkan di angka 21,5% pada tahun 2023. Tingkat malnutrisi kronis ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari akses pangan yang tidak merata hingga kemiskinan struktural. Namun, solusi yang diberikan melalui program seperti MBG hanya berfokus pada aspek distribusi makanan, yang meskipun penting, tidak menyelesaikan akar masalah yang lebih kompleks terkait kedaulatan pangan dan pemenuhan gizi berkelanjutan.

Hidangan Gratis, Kedaulatan Gizi Terjual

Dalam program MBG, rakyat disuguhkan hidangan yang terkesan lengkap secara nutrisi tanpa upaya nyata untuk memberdayakan mereka dalam mengelola sumber daya pangan sendiri. Dengan demikian, masyarakat hanya menjadi penerima pasif bantuan pangan, tanpa diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam menentukan dan memproduksi pangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Model ini seperti menghadirkan dapur kaya bahan baku dari luar, sementara dapur lokal dibiarkan kosong dan terbengkalai. Ketergantungan pada pangan yang disediakan secara sentralistis membuat masyarakat semakin jauh dari konsep kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan sendiri merujuk pada kemampuan suatu komunitas atau negara untuk memproduksi pangan yang sehat dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini bertolak belakang dengan skema MBG yang justru mengandalkan pasokan pangan dari pusat dan, dalam beberapa kasus, dari impor. Indonesia, meski kaya akan potensi agraris, sering kali terjebak dalam ketergantungan pangan impor, yang membuat harga pangan menjadi rentan terhadap gejolak pasar internasional. Kebijakan pangan yang mengabaikan produksi lokal ini tidak hanya menurunkan kemandirian nasional, tetapi juga menghambat terciptanya ekosistem pertanian berkelanjutan yang seharusnya bisa menopang kesejahteraan masyarakat secara luas.

Seharusnya program MBG dapat difokuskan pada pengembangan sektor pertanian lokal yang melibatkan masyarakat secara langsung. Daripada sekadar memberikan bantuan makanan, pemerintah seharusnya mengajarkan bagaimana mengelola lahan pertanian, memilih tanaman pangan yang kaya nutrisi, dan mendukung sistem distribusi yang adil. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga belajar bagaimana memenuhi kebutuhan gizinya sendiri melalui upaya lokal.

Makan Bergizi, Bukan Sekadar Menyantap Bantuan

Ketika program gizi seperti MBG dijalankan tanpa strategi pemberdayaan, masyarakat hanya diberikan ‘ikan’ tanpa diajari cara ‘memancing’. Padahal, perubahan yang signifikan dalam pemenuhan gizi hanya dapat terjadi jika masyarakat mampu memproduksi dan mengelola sumber pangan mereka sendiri. Alih-alih berfokus pada distribusi bantuan pangan, upaya peningkatan gizi harus dimulai dari akar rumput, dengan pendekatan berbasis masyarakat yang memberdayakan mereka untuk memproduksi, mengakses, dan mengelola pangan secara mandiri.

Konsep gizi yang memberdayakan, dalam konteks ini, menekankan pada pentingnya pendidikan gizi yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pola makan dan konsumsi pangan mereka. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pola makan yang tidak seimbang, di mana masyarakat Indonesia masih terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat dan kurang protein serta sayuran, adalah salah satu penyebab utama malnutrisi. Upaya perbaikan gizi haruslah dimulai dari pendidikan tentang pentingnya diversifikasi pangan, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada sumber makanan yang monoton.

Selain itu, dengan memberdayakan keluarga melalui program berkebun di rumah atau pekarangan, masyarakat dapat meningkatkan ketahanan pangan mereka sendiri. Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan konsep ini dengan hasil yang menggembirakan. Di Yogyakarta, misalnya, gerakan urban farming berhasil menurunkan ketergantungan pada pasar tradisional dan memberikan akses langsung pada sayuran segar dan bergizi bagi keluarga. Inisiatif-inisiatif semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat diberdayakan untuk mengatasi masalah gizi secara mandiri dan berkelanjutan.

Keterlibatan Rakyat atau Sekadar Penonton?

Meski didesain untuk membantu rakyat, MBG justru menempatkan mereka dalam posisi penonton pasif. Masyarakat hanya menjadi penerima bantuan tanpa dilibatkan dalam proses perencanaan dan implementasi. Ini seperti menghadirkan sebuah acara besar di mana rakyat diundang untuk hadir tetapi tidak diberikan hak suara untuk menentukan jalannya acara. Padahal, dalam kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari seperti pemenuhan gizi, keterlibatan masyarakat sangat penting agar kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan gizi seharusnya lebih dari sekadar menjadi penerima manfaat. Mereka perlu dilibatkan dalam menentukan jenis bantuan yang diberikan, cara pengelolaannya, hingga memastikan bahwa program tersebut berkelanjutan dan mendukung kemandirian lokal. Dengan demikian, rakyat tidak lagi diposisikan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek yang berdaya, mampu menentukan nasib gizinya sendiri.

Ironisnya, tanpa keterlibatan aktif masyarakat, program semacam MBG hanya akan menjadi panggung politik sementara yang tidak menyelesaikan akar masalah. Data dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa program bantuan pangan yang didesain secara top-down cenderung gagal mencapai hasil yang berkelanjutan. Rakyat yang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan sering kali kehilangan kesempatan untuk belajar dan berinovasi dalam pemenuhan kebutuhan gizinya sendiri. Mereka hanya menjadi penonton dalam proses yang mestinya melibatkan mereka secara aktif.

Program MBG, meski tampak menjanjikan, menyisakan pertanyaan besar mengenai efektivitasnya dalam jangka panjang. Tanpa adanya upaya pemberdayaan dan keterlibatan aktif masyarakat, program ini hanya akan menciptakan ketergantungan, bukan solusi. Konsep kedaulatan pangan dan gizi yang memberdayakan harus menjadi landasan bagi setiap kebijakan gizi nasional. Daripada sekadar membagikan bantuan, pemerintah perlu menanamkan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola sumber dayanya sendiri.

Pemberdayaan dalam konteks gizi berarti memberikan masyarakat kemampuan untuk memahami, mengakses, dan mengelola sumber pangan secara mandiri, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan. Seperti halnya jamuan yang benar-benar memuaskan, solusi jangka panjang untuk masalah gizi tidak hanya memberikan makanan untuk hari ini, tetapi juga kemampuan untuk memproduksi makanan untuk esok hari.[]

***

Ahmad Rizki Alimudin: Penulis adalah Direktur Eksekutif SALAM Institute Periode 2022-2024. Dapat dihubungi di IG: alimudin_mz (Instagram)