Syarif Arifin

Protes yang diinisiasi oleh buruh PT PDKB tidak lazim. Mereka tidak memilih menyelesaikan kasus ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Munculnya isu suap hakim adhoc di PHI Jawa Barat, mendorong ketikdapercayaan terhadap PHI. Ada pula kejadian langsung yang mendorong pilihan tersebut. Kokom Komalawati dan Djamal Fikri adalah dua pengurus yang menolak pemecatan dengan dalih efisiensi. Mereka mengadukan kasusnya ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang. Anjuran Disnaker agar keduanya dipekerjakan digugat oleh perusahaan ke PHI. Sementara Djamal menerima kebijakan kompensasi, Kokom menjalani proses pengadilan. Ternyata PHI mengeluarkan putusan bahwa Kokom diputus hubungan kerjanya. Karena alasan-alasan itulah para buruh memutuskan bahwa keadilan tidak didefinisikan dan diberikan oleh pengadilan.

Ketidakpercayaan terhadap PHI bukan hanya terjadi pada buruh PDKB. Penelitian saya dengan Jenny Suziani (2016) di lima provinsi memperlihatkan tingkat kepercayaan buruh yang semakin rendah terhadap PHI. Jika tidak ada alasan mendesak, para buruh menghindar menyelesaikan masalah melalui PHI.

PHI merupakan pengadilan yang dibentuk oleh Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004. Dengan berbagai alasan, PHI baru bisa beroperasi pada 2006. PHI menggantikan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat/Daerah (P4P/D).

PHI nyaris tidak berbeda bahkan lebih rumit ketimbang pengadilan sebelumnya. Bagi buruh, penyelesaian melalui PHI tidak memberikan kepastian hukum, bertele-tele, mahal, dan memberikan keadilan. Lagi pula, PHI tidak dapat memproses kasus perburuhan yang bersifat pidana, sementara beberapa klausul pelanggaran hak buruh bersifat pidana.

Sejauh pengetahuan saya, model perlawanan buruh dengan konfrontasi terbuka dengan melibatkan massa lebih dari seratus orang jarang mampu bertahan lebih dari tiga bulan. Kasus Hery Sofyan misalnya.

Hery Sofyan adalah pengurus serikat buruh tingkat pabrik di Kabupaten Bekasi. Pada 2012, Hery Sofyan bersama 600-an buruh lainnya menuntut perusahaan agar mengangkat buruh kontrak dan outsourcing menjadi tetap. Karena pemilik perusahaan sulit diajak berunding, para buruh pun mendirikan tenda pemogokan di depan perusahaan selama tiga bulan. Tenda pemogokan dibubarkan paksa oleh aparat keamanan. Setelah itu, kawan-kawan Hery tercerai berai. “Tepat pada 30 Desember 2013, salah seorang anggota mengabari bahwa rekening kami telah terisi uang. Ternyata, itu adalah uang pesangon. Sebagian dari kawan-kawan mengambil pesangon dan sebagian lagi menempuh jalur PHI,” cerita Hery.

***

Ketidaklaziman lainnya adalah perlawanan yang dilakukan oleh buruh perempuan. Ketika buruh perempuan memasuki gelanggang pergerakan, ada anggapan, aktivisme buruh perempuan terbatas sebelum menikah atau sekadar mengikuti aktivisme laki-laki yang kebetulan berasal dan berada di dunia yang sama. Beberapa kasus memang memperlihatkan hal demikian, namun tidak dapat dijadikan sebagai keumuman.

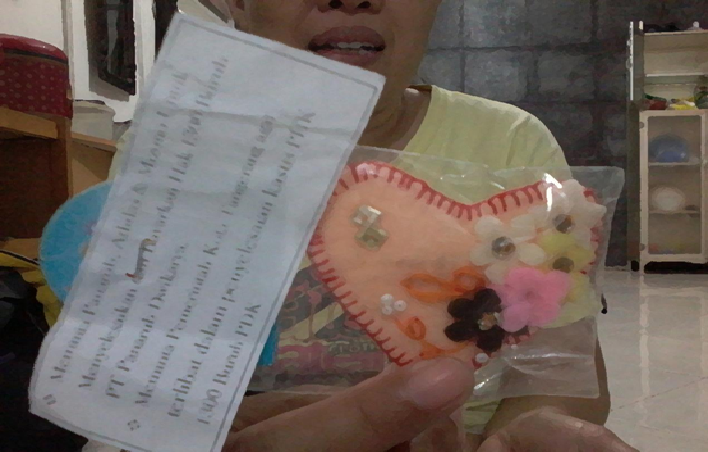

Anggapan di atas sebetulnya merupakan ungkapan lain bahwa buruh, apalagi perempuan, merupakan sosok yang lemah, penurut dan jinak. Atau, semestinya dalam keadaan demikian. Keyakinan yang tidak layak dipertahankan tersebut mengasumsikan bahwa buruh apalagi perempuan tidak mampu mengambil inisiatif bahkan terlalu ringkih untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Kasus buruh PDKB memperlihatkan keadaan sebaliknya. 1300 buruh PT PDKB sembilan puluh persen perempuan, mayoritas berkeluarga dan memiliki anak. Sisanya adalah perempuan single parent dan belum menikah.

Dengan mengembangkan pendekatan ‘perlawanan harian’ ala James Scoot, Ines Symth dan Mies Grijns dalam Unjuk Rasa atau Protes Sadar?: Strategi-strategi Perlawanan Buruh Perempuan Indonesia (2003) menyebutkan, jumlah buruh perempuan meledak sejak periode 1980-an di berbagai sektor manufaktur. Metode perlawanannya pun variatif. Sayangnya, sosok perempuan tidak diakui. Dalam demonstrasi perburuhan, dimana perempuan merupakan tulang punggung pergerakan massa, serikat buruh nyaris tidak mempersoalkan eksploitasi dan kontrol terhadap perempuan.

Dalam tulisan Perempuan dan Serikat Buruh (2015), saya menggambarkan dinamika serikat buruh dan perempuan di era Reformasi. Secara umum keberadaan buruh perempuan diakui. Dari 100-an federasi tingkat nasional, lima di antaranya dipimpin oleh perempuan. Serikat buruh lainnya membuka departemen khusus perempuan atau mengharuskan adanya kuota 30 persen untuk perempuan. Namun, serikat-serikat buruh yang anggotanya didominasi oleh perempuan, ternyata kepengurusannya didominasi laki-laki dan program organisasinya bersifat laki-laki.

Di serikat-serikat buruh tingkat bawah problem terdapat kecenderungan mengisolasi keberadaan maupun isu perempuan. Permasalahan perempuan seringkali dimaknai semata persoalan perempuan yang tidak memiliki kaitan langsung kekejaman modal. Pandangan yang kasat mata adalah; pelatihan advokasi untuk lelaki dan pelatihan perempuan hanya untuk perempuan. Tentu saja seringkali disebut ‘jangan bawa-bawa keluarga dalam soal ketenagakerjaan’.

Saya memiliki pemandangan yang kurang menarik. Pada 2016 di Banten, di sebuah pertemuan serikat buruh seorang perempuan menggalang dana untuk memperlancar program perempuan yang sedang dirancang organisasinya. Di serikat buruh tersebut, sembilan puluh persen anggotanya perempuan. Di kemudian hari, saya mendapat konfirmasi dari pimpinan puncak organisasi tersebut. Menurutnya, ia tidak menghalangi partisipasi perempuan tapi tidak akan mengalokasikan dana organisasi untuk kegiatan buruh perempuan.

Ilustrasi lain tentang penyingkiran buruh perempuan digambarkan dalam penelitiannya Erni Agustini (2008). Erni kejadian di sebuah perusahaan yang mayoritas buruh perempuan. Suatu ketika pengurus serikat buruhnya mengangkat buruh perempuan sebagai salah satu pengurus.

Saat persiapan perundingan dengan manajemen, si perempuan berencana mengusulkan agar perempuan berkeluarga atau single parent mendapatkan tunjangan keluarga. Segera saja para pengurus lelaki menentangnya. Karena argumen perempuan tersebut sulit dibantah, para pengurus mempersilakan agar ia berjuang sendiri. Perundingan pun berlangsung. Rupanya ajuan perempuan tersebut disetujui manajemen.

Tidak ada kelanjutan cerita setelah perundingan. Dugaan saya, keberhasilan perundingan tersebut pastilah akan didaku sebagai keberhasilan dan kehebatan berunding ‘pengurus’.

Di penelitian tersebut pun Erni menggambarkan. Sekali waktu, pengurus perempuan tersebut diundang hadir di pertemuan nasional. Karena single parent dan merasa tidak nyaman menitipkan anak, ia pun meminta izin panitia agar diperbolehkan membawa anak. Panitia menyetujuinya. Tak disangka, saat pertemuan berlangsung perempuan tersebut ditegur, dihardik hingga diusir dari pertemuan oleh petinggi serikat buruh, karena membawa anak ke ‘acara serikat buruh’.

Contoh lainnya dapat ditemukan dalam kisah Salsabila dalam Surat Pendek untuk Nazik Almalaika (2015). Salsabila, perempuan single parent buruh borongan di pabrik percetakan di Bekasi. Ia dikenal berani dan ulet mengorganisasikan buruh-buruh borongan. Pengurus serikat buruh melirik dan mengangkatnya jadi pengurus. Setelah itu, Salsabila hanya diperbolehkan melaksanakan kegiatan perburuhan atas izin pengurus serikat buruh. Karena gerak langkah Salsabila sulit dibendung, akhirnya ia dipecat dari kepengurusan.

Di berbagai tempat cerita yang mirip berlimpah. Pengurus serikat buruh di berbagai level memang tidak langsung menolak kehadiran perempuan, namun secara jitu mengakomodasi untuk mengabaikan persoalan yang membayangi kaum perempuan.

Berbagai cerita di atas mengingatkan kita pada tesis Fauzi Abdullah tentang karakter serikat buruh yang tidak berubah dalam situasi yang semakin kejam. Fauzi Abdullah (2012) menulis, “… [A]nggota seringkali diminta persetujuannya agar (keputusan pemimpin menjadi, pen) ‘sah’ dan setelah itu dijadikan sebagai penonton untuk menyaksikan kegiatan pengurus”. Dalam kasus buruh perempuan terdapat indikasi bahwa pengangkatan buruh perempuan di dalam serikat buruh tidak menandakan serikat buruh sedang mengubah karakternya. Tapi, agar kepengurusan yang berdiri ‘sah’ di mata anggota, yang mayoritas perempuan.

Dugaan saya ada yang belum berubah dalam budaya serikat buruh. Yaitu proses pengambilan keputusan dan kelengkapan kurikulum pendidikan serikat buruh. Meski pemogokan dilindungi undang-undang, materi pendidikan lebih banyak menekankan pada keterampilan hukum dan berunding. Sementara kebijakan perusahaan kerap bergantung pada perhitungan untung-rugi, kebijakan serikat buruh malah disandarkan pada ada-tidaknya mekanisme hukum formal.

Tidak dimungkiri, pemogokan adalah senjatanya kaum yang tak bermodal. Tapi, pemilik modal dan aparat negara dengan mudah menangkis ‘senjata pamungkas’ tersebut. Serikat buruh pun kalah dengan derita yang berlapis. Bukan hanya anggota yang dipecat dengan kompensasi sesuai keinginan perusahaan, melainkan serikat buruh yang dibangun setahap demi setahap dan dengan susah payah runtuh dalam hitungan hari. Anggota serikat buruh yang ditempa oleh praktik pun nyaris tidak tersisa.

(Bersambung ke Bagian 5)

Jika Anda menikmati membaca cerita ini, maka kami akan senang jika Anda membagikannya!