Perjuangan Buruh Perempuan Biasa (1)

Nuzul Ni’mah

Nebeng ke Jakarta Mencari kakak

Awal tahun 1996 aku pergi ke Jakarta. Semula bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan mencari kakak kandung semata wayang, Akhadi, yang terpisah saat aku kelas dua SD. Kami terpisah sejak kecil karena suatu hal dalam liku perjalanan hidup. Tepatnya karena kondisi keluarga. Selama berpisah hampir sepuluh tahun, kakak hanya mengirim surat sekali, dan aku sudah berkali-kali menjawabnya tapi tidak pernah ada balasan.

Sewaktu mengingat pelajaran sekolah tentang cara membuat surat dan cara mengirimnya kantor pos, aku yakin surat-suratku pasti sampai ke kakak. Tapi kenapa tidak pernah dibalas? Aku merasa kehilangan jejaknya, sehingga aku nekat pergi ke Jakarta bersama tetanggaku, ibu Endang, untuk mencari kakak. Pada saat itu aku belum tahu persis tempat tinggal kakak. Yang jelas, aku berpikir dan menarik kesimpulan, jika aku kirim surat dari daerah Jakarta, mau tidak mau ia akan nyamperin aku.

Tiba di Jakarta, aku tinggal di kontrakan ibu Endang, di daerah Cempaka Putih. Aku mulai menulis surat kepada kakak dengan memakai alamat kontrakan. Ternyata benar apa yang kupikirkan. Setelah aku kirim surat, satu minggu berikutnya kakak datang menjemputku.

Letak kontrakan ibu Endang memang tidak terlalu sulit dijangkau, karena berada di belakang Pasar Cempaka Putih. Kakak yang datang bersama satu temannya begitu mudah menemukan alamat kontrakan ibu Endang. Aku tidak ingat kejadiannya di hari apa, tetapi waktu itu aku sedang ngobrol di ruang belakang rumah. Dan saat aku mendengar ada suara dari depan menyebut namaku, aku langsung lari sekencangnya.

Aku hampir lupa wajah kakak saat bersua dengannya. Rambutnya panjang dan keriting. Langsung kupeluk sambil menangis, meluapkan rasa kangen sepuluh tahun tak bertemu. Setelah hampir dua jam mengobrol dengan ibu Endang, kakak membawaku ke Bekasi, ke daerah sekitar komplek perumahan Taman Cikunir Indah. Komplek perumahan ini ikut dibangun oleh kakakku. Yaa…, kakakku adalah pekerja bangunan.

Kakak mengontrak sepetak kamar di perkampungan yang berdekatan dengan komplek perumahan itu. Cukup kaget aku melihat kontrakannya. Satu kamar sempit yang berfungsi banyak: tidur, masak, sholat. Namun setelah tinggal di kontrakannya hampir satu bulan, aku terbiasa juga mengerjakan semua aktifitas.

Suatu hari, kenalan kakak yang seorang perawat di rumah sakit Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, membutuhkan pembantu rumah tangga. Namanya ibu Een. Aku diminta kerja di rumahnya. Kakak sempat bilang ke ibu Een, “Anaknya belum bisa kerja bu.”

“Biar belajar pelan-pelan. Kerjaannya tidak berat kok” jawab ibu Een.

Benar saja. Aku mulai kerja dengan sangat bingung. Ngepel aku ngga tahu, karena saat di kampung, tempat tinggalku berlantai tanah. Nyuci aku tahu tapi di sungai, sementara untuk nyuci di rumah bu Een, aku harus memompa dulu air menggunakan gagang besi yang cukup berat. Ngosok, masak, aku tak tahu semuanya.

Ibu Een ternyata sangat sabar dan baik sekali. Dia tidak pernah marah sekalipun aku belum bisa kerja. Saat sedang tidak dinas ke rumah sakit, aku diajak belanja ke pasar. Saat dia memasak, aku disuruh melihat-lihat saja. Aku diajarkan ngepel bersama, nyuci, masak, dan lain-lain. Dari sinilah aku belajar pekerjaan rumah tangga a la perkotaan. Saking baiknya Ibu Een, kalau siang hari aku disuruh istirahat. Aku sering tidur siang bersama anaknya, Santi, yang kelas tiga SD.

Ibu Een selalu mengingatkan anaknya, “Santi tidak boleh menyuruh-nyuruh mba Zul yaa. Kalau makan harus ambil sendiri, pake sepatu harus pake sendiri. Selama Santi bisa melakukan sendiri, tidak boleh menyuruh-nyuruh mba Zul.”

Pelajaran yang sangat berharga dari sebuah keluarga sederhana. Serasa di tengah-tengah keluarga sendiri.

Setelah bekerja kurang lebih lima bulan di tempat ibu Een, aku mudik lebaran bersama kakak. Setelah lima hari di kampung, kakak balik lagi ke Jakarta. Kali ini aku tidak dibolehkan ikut. Kakak tidak tega melihat aku bekerja sebagai pembantu. Kakak berjanji kepadaku, “nanti saja kalau kakak sudah dapat lowongan kerja di pabrik, kamu dijemput lagi.”

Aku tetap tinggal di kampung.

Kembali ke Jakarta lagi

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pertengahan tahun 1997, ada kabar lowongan kerja di di PT. Grifone Milria Indonesia, sebuah perusahaan garmen yang beralamat di kompleks industri Nusa Indah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Perusahaan ini memproduksi pakaian olahraga untuk domestik dan juga luar negeri.

Kabar itu bukan aku terima dari kakak kandungku, melainkan dari kakak angkatku. Abdul Rozaq namanya. Akhirnya aku kembali berangkat ke Jakarta, di ajak oleh Rozaq yang sudah lebih dulu bekerja di PT Grifone.

Setiba di Jakarta, aku dititipkan oleh Rozaq di kontrakan temannya yang juga bekerja di PT. Grifone. Aku kembali bingung menyesuaikan diri di tempat baru. Kamar kontrakan yang aku tempati berukuran 4×4 meter, terletak di atas sungai Pesing Poglar, Jakarta Barat. Dihuni oleh enam orang perempuan. Tempat tidur hanya cukup untuk empat orang, sehingga dua orang lagi tidur di lantai. Sungguh ngeri dengan kondisi tidur di atas sungai. Hatiku was-was, takut saat tidur ada ular atau lintah naik ke kamar.

Kami harus antri berjam-jam untuk memakai kamar mandi. Untuk bisa mandi, air dipompa dulu dari pinggiran sungai, di angkut dengan ember, lalu ember-ember dibariskan di depan kamar mandi yang hanya berdindingkan seng berkarat. Begitulah cara aku dan teman-teman lainnya menunggu giliran mandi, setiap hari. Kalau banjir, sumur dan tempat mandi tertutup sampah. Air banjir sangat keruh dan kotor sekali sehingga tidak bisa mandi.

Di tempat baru yang sohor dengan nama kota metropolitan, sungguh aku tidak menyangka sebelumnya kalau ternyata ada kondisi kehidupan yang seperti ini.

Berjuang mendapatkan Pekerjaan

Waah, ternyata lowongan kerja yang dibutuhkan PT Grifone adalah tukang jahit. Tidak sesuai dengan keinginanku. Belum ada lowongan kerja untuk bagian helper, yang kerjaanya membagi-bagikan dan mengantarkan item ke bagian jahit, dan bagian finishing, yang kerjaanya memotongi benang yang nempel di baju, lalu menggosok, melipat dan memasukkannya ke plastik. Itulah dua jenis pekerjaan yang aku cari bila masuk di PT Grifone, mengingat aku belum punya ketrampilan menjahit. Sambil menunggu lowongan lagi di PT Grifone untuk dua bagian itu, aku juga mencari kerja di beberapa pabrik lain.

Aku pernah kecewa berkali-kali dengan ulah Ketua RT (rukun tetangga) Pesing Poglar. Saat meminta surat keterangan domisili untuk kelengkapan melamar kerja, aku disuruh membayar 20.000 rupiah. Nilai yang sangat besar waktu itu. Setelah memberikan uang kepadanya, surat keterangan domisili yang ia janjikan akan selesai dalam satu atau dua hari, kenyataanya lebih dari sebulan tak kunjung selesai.

Lalu aku diterima bekerja di pabrik panci, yang beralamat di jalan Daan Mogot, Pesing Koneng, Jakarta Barat. Tapi aku bekerja cuma dua bulan, setelah itu di-PHK. Kejadiannya begini. Saat itu sudah pukul 17.00, aku bergegas ke mushola untuk melakukan shalat ashar. Selesai shalat aku bergegas kembali ke ruangan kerja, karena hari itu kami lembur sampai pukul 20.00. Ketika kembali, aku berpapasan dengan seorang pria yang kulitnya putih dan tinggi. Dia menyapaku. Aku agak kaget. Di tempatku berhadapan muka dengan pria itu, aku melihat teman-temanku yang sebelumnya hendak pergi mengerjakan sholat, tiba-tiba membalikan badan, berlari, kembali tempat kerja.

Dan pria itu memang mmberondong pertayaan sambil berkacak pinggang, “Kamu dari mana? kok jam kerja malah jalan-jalan?”

“Dari musholla Pak, sholat ashar, kan mau lembur sampai jam delapan nanti”jawabku dengan nada datar.

”Kamu tahu kan ini masih jam kerja?”tanya Bapak itu lagi dengan nada suara yang meninggi.

“Tahu Pak, tapi kan waktu sholat asharnya sudah mau habis” jawabku tanpa merasa bersalah ataupun takut.

“Kamu anak baru ya?”tanyanya lagi sambil melotot ngelihatin aku.

Ku jawab sambil menatap wajahnya, “Sudah dua bulan Pak!”

“Sini pengenalmu” kata Bapak itu sambil mengulurkan tangannya ke aku.

Aku bertanya balik, “Emang kerja disini tidak boleh sholat Pak?”sambil melepaskan pengenal dari baju dan aku ulurkan ke dia.

Pria itu tidak menjawab lagi, dia langsung bergegas pergi ke kantor personalia.

Setelah aku kembali ketempat kerja, teman-temanku bergantian bertanya.

“Nuzuuul, kamu tadi ditanyaain apa saja?

“Sekarang pengenalmu mana?”

“Harusnya tadi kamu langsung belok ke bagian lain dan pura-pura aja lagi ambil panci yang mau dilap.”

Aku jawab saja pertanyaan teman-teman itu, “Ooooh, pengenalku diminta tadi ama itu orang. Kenapa yaa? Memang di tanya-tanya sich aku. Ya aku jawab saja kalo dari musholla, sholat, karena mau lembur sampai jam delapan malam. Emangnya itu orang bagian apaan kerjaanya?”

Teman-teman serempak menjawab, “Dia itu booosss yang punya pabrik ini.”

“Ooooh”, jawabku pendek sambil terus ngepak panci yang sudah dilap.

”Emangnya kalau kerja di sini ndak boleh sholat ya?”, tanyaku ke teman- teman”

Boleh tapi harus nyuri -nyuri waktunya”, jawab teman-teman lagi.

Pengawasku memberi saran agar lebih hati-hati saja kalau mau pergi sholat. “Mungkin nanti kalau pas pulang kamu disuruh ambil pengenal ke kantor personalia dulu, biar absen Zul.”

Benar saja. Malam itu, empat menit sebelum jam pulang, aku dipanggil personalia. Tapi bukan untuk mengambil kartu pengenal, melainkan diberi ceramah, yang didahului dengan ucapan minta maaf.

“Nuzul sudah tahu kan siapa tadi yang minta kartu pengenal Nuzul? Kamu dianggap tidak lulus Nuzul, dan kata bos, ini anak cukup sampai disini saja kerjanya. Dan ini gaji Nuzul yang terakhir, semoga cepat mendapat kerjaan lagi”, pungkas personalia.

Dan aku jawab, “Oke pak. Terimakasih, kalau memang kerja di sini tidak boleh sholat aku juga pasti akan keluar kok”, lalu salaman dan keluar kantor.

Dalam perjalanan pulang setelah keluar dari lokasi pabrik panci itu, aku berpikir nelangsa, “Kira-kira cari kerja dimana lagi ya kalau di PT. Grifone belum ada lowongan?”

Tiba dikontrakan aku ceritakan semua kejadian yang baru aku alami di pabrik kepada teman-teman. Ada yang jawab serius, “Oh kayaknya itu cuma alasan saja, sebetulnya mungkin karena mbak Nuzul itu pake jilbab. Soalnya dulu temanku yang pake jilbab juga tidak diterima sejak awal pas baru ngelamar. Makanya kemarin aku sempat berpikir, beruntungnya nasibnya mbak Nuzul langsung di terima di pabrik panci.”

Ada juga yang menanggapi sambil bercanda dan riang, seakan mereka tidak mau aku bersedih dengan kondisi ini, “Sudah santai aja, ayuk makan dulu, pada laper kan?! Besok juga dapat kerjaan lagi, pabrik banyak kok di sekitar sini.” Akhirnya kami tertawa bareng.

Setelah bercerita kepada teman-teman, pembawaanku agak santai, walaupun tetap berpikir dalam hati “harus melangkah kemana aku setelah ini?”

Beberapa hari berikutnya aku tinggal sendirian di kontrakan. Semua teman-teman pergi kerja. Aku kadang menangis diliputi berbagai pikiran saat itu. Sambil terus berdoa, aku berharap semoga uang PHK dari pabrik panci ini bisa dipakai untuk modal cari kerja lagi dan makan sehari-hari. Semoga sebelum uang ini habis aku sudah mendapatkan pekerjaan supaya tidak merepotkan teman-teman.

Bekerja di Pabrik Boneka

Setelah empat hari menjadi pengangguran, aku diterima bekerja di pabrik boneka yang bertempat di sebuah ruko, di jalan Kali Angke. Tidak perlu syarat-syarat yang rumit. Cukup menyerahkan fotocopy KTP dan menunjukan KTP aslinya. Pabrik ini memproduksi bermacam-macam jenis boneka, seperti Panda, Hello Kitty, Beruang dan lain-lain, yang dikirim ke seluruh kota-kota besar di Indonesia itu. Aku ditempatkan di bagian jahit tangan. Tugasku adalah memasang mata, kuping, pita dan aksesoris-aksesoris lainnya yang disesuaikan dengan model boneka.

Jika waktu istirahat tiba, sehabis aku makan siang dan sholat, aku akan minta kepada teman sekerja untuk mengajariku berlatih mesin jahit. Dan aku baru tahu, jika ternyata ada mesin jahit yang memakai penggerak dinamo, berbeda seperti mesin-mesin jahit di kampung yang aku kenal selama ini. Dengan sukarela, teman sekerja mengajariku, memberitahu cara menghidupkan mesin dengan menekan tombol hijau, mematikan mesin menekan tombol merah, dan menjalankan atau menggerakan mesin menggunakan kaki, dan seterusnya.

Nyaris tak ada kendala yang aku hadapi selama bekerja di pabrik boneka. Sholat bebas. Ada beberapa orang yang juga memakai jilbab. Aku merasa sangat nyaman, walaupun upah yang aku terima tidak sebesar upah yang didapat kawan-kawan sekamar yang bekerja di PT. Grifone. Bagiku saat itu, bisa bekerja di pabrik boneka sekaligus bisa berlatih mesin jahit adalah hal yang sangat luar biasa menggembirakan.

Awal 1998, Masuk Kerja di PT Grifone Milria Indonesia

Setelah bekerja selama empat bulan di pabrik boneka, aku memutuskan keluar dengan baik-baik. Ada lowongan kerja untuk bagian (divisi) menjahit di PT Grifone Milria Indonesia. Kembali aku mendapat berkah. Aku dititipkan oleh Rozaq, kakak angkatku, kepada seorang pengawas yang sangat baik hati di PT. Grifone. Mbak Ida namanya. Aku mengikuti proses tes masuk. Setelah tes menjahit tiap peserta tes dipanggil ke kantor personalia. Ketika tiba giliranku, mbak Ida mendekati aku dan mengucapkan pesan, “Nuzul, setelah dari kantor personalia, ketemu aku ya, jangan langsung pulang dulu. Kamu adiknya mas Rozaq kan?”

Aku jawab dengan cepat, “Iya mbak.”

Setelah keluar dari ruangan personalia aku menemui mbak Ida. Aku ceritakan apa yang dikatakan oleh personalia. Bahwa aku disuruh pulang dulu dan nanti akan dipanggil. Mbak Ida berkata, “Nuzul tunggu di sini dulu ya, mbak Ida ke kantor personalia dulu.”

Ketika menunggu mbak Ida pikiranku agak campur aduk dan bertanya-tanya, “Semua yang melamar pada hari itu, setelah tes menjahit mereka dipanggil ke ruang personalia, terus pulang. Ada apa kira-kira?

Dan aku kaget luar biasa. Setelah keluar dari kantor personalia, mbak Ida bilang, “Nuzul langsung kerja aja ya bisa kan?”

Masya Allah hatiku senang. Tak putus-putusnya bersyukur. Aku berterus-terang ke mbak Ida, “Sebenarnya aku belum begitu lancar dengan mesin jahit, mbak.”

“Iya tidak apa-apa, nanti mbak Ida yang akan melatih kamu. Mbak Ida sudah tahu dari mas Rozaq,” jawabnya.

Aku resmi bekerja pada hari itu. Aku yang belum mahir menjahit, oleh mbak Ida dilatih menjahit, mengobras, dan lain-lain. Lama-kelamaan akhirnya aku bisa menjahit, baik menggunakan satu jarum, dua jarum, juga obras dengan menggunakan empat benang ataupun lima benang. Rasa syukurku tak habis-habisnya aku panjatkan. Atas kebaikan dan kesabaran mbak Ida, aku membalasnya dengan bekerja sangat tekun, menurut untuk menjahit apapun itu, entah harganya mahal atau pun murah tetap aku kerjakan. Dan aku tidak pernah bolos kerja selama dua tahun berturut-turut.

Memasuki tahun ketiga bekerja di PT Grifone, Rozaq keluar karena pindah berkerja di Karet, Kuningan. Dan pada awal tahun 2000 mbak Ida pun keluar. Ia pulang kampung untuk menikah. Meskipun perkerjaanku lancar, aku sedih karena harus berpisah dengan orang-orang yang selama ini sangat baik kepadaku, yang membimbing dan mendorong aku agar bisa bekerja dengan baik.

Sebelum keluar, mbak Ida memberi saran, “Nuzul tidak boleh pilih-pilih kerjaan ya, apapun itu, baik susah atau gampang harus dikerjakan, sambil terus belajar biar lancar di semua bagian.”

Sejak saat itu aku harus mandiri dalam segala hal. Baik menghadapi mandor-mandor yang suka cari muka ke atasan, ataupun untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang di serahkan kepadaku.

Berbekal Koran Bekas dan Melihat Berita di TV, Aku Mulai Belajar Berani

Pada awal tahun 2001 order di PT Grifone menumpuk. Kami dikejar-kejar pekerjaan. Hasil produksi harus segera dikirim ke luar negeri. Buyer selalu mengawasi setiap hari, bahkan ikut bekerja. Di bagian (divisi) tertentu, buruh disuruh lembur kerja sampai pagi hari, bahkan disuruh lembur ketika tanggal merah dan hari libur.

Suatu hari aku disuruh tanda tangan untuk lembur di tanggal merah. Aku tidak mau. Karena dari seluruh bagian produksi hanya aku yang menolak tanda tangan, maka aku dipanggil menghadap ke ruang personalia. Mahatta Saragih, kepala personalia bertanya kepadaku, “Kenapa Nuzul tidak tanda tangan?” sambil memperlihatkan data tanda tangan yang akan lembur.

“Capek pak, toh upahnya juga biasa, tidak double. Bapak tahu kan, upahnya seperti apa kalau lembur tanggal merah?” jawabku dingin sambil melihat ke wajahnya.

Keberanianku bisa muncul di depan Mahatta karena sebelumnya aku pernah membaca koran bekas. Isinya menjelaskan bahwa buruh harus menerima upah double jika lembur kerja pada hari libur atau tanggal merah. Selama 3 tahun bekerja di PT. Grifone, aku tidak pernah menerima upah double.

Wajah Mahatta berubah lantas berkata dengan nada yang cukup tinggi “Maksudmu apa Nuzul? Bukannya selama ini sudah berjalan lancar?!”

“Lancar menurut siapa dan untuk kepentingan siapa Pak? Kita yang kerja sampai malem-malem tiap hari bentuk perhatiannya seperti apa?”aku membalas ucapannya tanpa rasa takut.

“Sekarang ini intinya Nuzul mau tanda tangan apa tidak?”

“Tidak, Pak!” kujawab dengan tegas.

Ya sudah balik ke tempat kerja sana!” kata Mahatta sambil berlalu.

Setelah kejadian itu, selama tujuh bulan aku tidak pernah disuruh lembur. Tidak ditanya-tanya personalia. Dicuekkin para mandor. Aku sempat minder karena setiap pukul empat sore, yang pulang dari pabrik hanya aku sendiri. Temanku memberitahu bahwa seorang mandor pernah mengejekku. Mandor bilang, “Emang enak nggak dikasih lembur, dia kan merantau, apa cukup gajinya?”

Lama-kelamaan aku merasa nyaman karena tidak pernah lembur. Aku bisa menjaga kesehatan dengan baik. Tidak tertekan dengan pekerjaan-pekerjaan yang full sepanjang hari. Bisa bercengkerama dengan tetangga kontrakan, mengatur keuangan dengan lebih disiplin, bisa beribadah dengan tenang.

Namun menginjak bulan ketujuh tiba-tiba terjadi masalah. Temanku satu divisi, Ostaria Sinaga, yang mengoperasikan mesin besar, yang khusus untuk memasang lapisan topi, tidak masuk kerja beberapa hari. Ostaria sakit. Selama dua hari berturut pekerjaannya digantikan oleh para mandor. Pada hari ketiga, para mandor tidak mau lagi menggantikan pekerjaan Ostaria. Mereka meminta aku supaya tanda tangan daftar lembur. Aku tidak mau dan menjawab, “Maaf mbak, aku tidak lembur. Alhamdulillah, upahku sudah cukup kok. Jadi lemburnya kasihkan buat yang lain saja.”

Sebenarnya aku tahu bahwa tidak ada yang bisa mengoperasikan mesin besar itu. Tiga hari aku mengelak tidak mau tanda tangan. Para mandor itu akhirnya minta bantuan kepada bagian personalia agar aku bisa disuruh lembur.

Setelah hampir tujuh bulan tak disapa, aku pun dipanggil ke ruangan personalia. Dengan santai dan senyum, aku bertanya dihadapan personalia, “Ada apa, pak, kok tumben manggil aku?”

“Kamu kan tau Zul itu si Osta sudah empat hari tidak masuk kerja karena sakit. Jadi kamu gantiin yaa karena topi itu harus segera di kirimkan”, jawab personalia.

“Terus bagaimana tentang gajinya Pak? Osta sampai sakit kan karena butuh istirahat. Tenaga manusia itu tidak bisa di porsir secara terus menerus” jawabku dingin.

“Yang penting Nuzul tanda tangan dulu, kan ini lembur bukan dalam tanggal merah” kata personalia sedikit memohon.

“Saya tidak bisa kalau langsung lembur sekarang pak. Ada baiknya besok aja. Dan siapa tahu besok si Osta sudah masuk kerja lagi” jawabku sambil terus mengelak tidak mau lembur.

“Oke Nuzul. Tapi kalau besok Osta belum masuk kerja, Nuzul lembur ya” personalia seakan mengiyakan.

“Lihat aja bagaimana besok Pak. Sekarang aku mau balik kerja dulu” jawabku sambil berdiri keluar dari ruangan personalia.

Hari itu aku pulang kerja seperti biasa, tidak lembur. Para mandor saling pandang keheranan, seperti bertanya-tanya karena aku tidak lembur. Aku langsung menjenguk Osta ketika pulang kerja. Dan ternyata surat keterangan dokter menyatakan kalau Osta harus beristirahat selama tujuh hari.

Aku bercanda ke Osta, “Serius ini keterangan dari dokter Ta?”

“Iya, kan itu ada kop dari dokternya. Emang kenapa?” ucap Osta.

“Tidak apa-apa sih” jawabku tanpa bercerita apa yang baru terjadi di pabrik.

“Wah berarti aku besok harus lembur kalau begini” pikirku saat itu. Entah kenapa aku tidak senang disuruh lembur, meskipun sudah lama sekali aku tidak pernah lembur.

Besok pagi, setibanya di pabrik, aku diberi tahu oleh kawan-kawan bahwa kemarin sore, setelah aku keluar pabrik, ada beberapa mandor yang datang ke ruangan personalia. Mereka mempertanyakan kenapa aku belum juga lembur. Padahal produksi topi harus segera dikerjakan. Benar saja. Setelah waktu istirahat, aku sudah tidak bisa mengelak untuk menolak lembur. Aku harus tanda tangan saat surat pernyataan lembur yang disodorkan ke hadapanku.

Sejak hari itu, walaupun Osta sudah masuk kerja, namaku terus dimasukkan ke dalam daftar lembur, kecuali lembur pada tanggal merah.

Masalah di PT. Grifone, PHK karena UMK

Sejak akhir Juli 2001 sampai dengan Januari 2002, ketika aku telah ikut kerja lembur di hari-hari biasa, komunikasiku dengan personalia dan para mandor mulai mencair. Hubungan kerjaku cukup baik. Tak ada gejolak dan hambatan apapun. Sampai saat itu aku belum tahu apa itu UMK, UMP, kenaikan upah, dan pastinya belum mengenal serikat.

Sepanjang bulan Februari 2002, PT. Grifon melakukan PHK secara bertahap terhadap 50 orang. Para buruh yang di-PHK ini sudah bekerja cukup lama di perusahaan. Mereka diberi pesangon tapi disuruh masuk kerja lagi. Aku bertanya ke salah satu kawan, Tanem namanya, yang di-PHK kemudian masuk kerja lagi, “Kenapa kok, katanya kemarin kamu di-PHK tapi kamu bisa masuk kerja lagi Nem?”

Lalu dia bercerita, “Iya Mba Nuzul, tapi sekarang status saya ya kerja dari awal. Maksudnya saya kerja di sini, ini adalah tahun pertama. Dan saya kerjanya borongan. Berapa yang berhasil aku jahit, ya itulah gaji yang aku terima. Tidak dibayar harian kayak dulu lagi.”

Di suatu sore penghujung Februari, tanpa sengaja aku menyaksikan berita tentang kenaikan upah tahun 2002 di salah satu televisi (TV) Swasta. Aku ingat, berita tersebut menjelaskan bahwa ketentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur, harus ditaati oleh semua pengusaha. Apabila pengusaha merasa tidak mampu memberikan upah yang sudah ditentukan Gubernur atas usulan Dewan Pengupahan, maka pengusaha harus mengajukan penangguhan secara tertulis kepada Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) setempat.

Setelah melihat berita tersebut, pikiranku kembali terusik. Aku mulai tahu apa itu Upah Minimum Kota atau Kabupaten. Catatan terpentingku saat itu adalah: “Saat perusahaan tidak mampu menaikkan UMK baru, mereka harus mengajukan penangguhan kepada Disnaker setempat.

Kegelisahan kawan-kawan dengan PHK bertahap, asa capek karena setiap hari harus lembur sampai jam 20.00, bahkan sering juga sampai jam 22.00, aku tangkap. Kami mulai sering ngobrol-ngobrol saat istirahat, khususnya setelah selesai sholat. Aku bercerita tentang berita di TV yang tanpa sengaja aku lihat. Sayangnya, kawan-kawan tidak ada yang menyaksikan berita tersebut. Untuk meyakinkan mereka, aku bilang bahwa tidak mungkin berita terkait UMK disebarluaskan lewat TV jika itu suatu hal yang tidak benar.

Kawan-kawan akhirnya meyakini kebenaran berita tersebut. Setelah beberapa kali mengobrol, kami sepakat untuk menanyakan tentang kenaikan upah tahun 2002 kepada mandor di tiap-tiap bagian. Sehabis menerima pertanyaan kami beberapa mandor kemudian mendatangi ruang personalia. Tak lama sesudah itu, ada pengumuman lisan yang dibacakan terkait nama delapan orang yang dipilih—termasuk aku—untuk mewakili kawan-kawan buruh di meja perundingan.

Esok harinya, perwakilan buruh bersama para mandor berkumpul di ruangan personalia. Perundingan dilangsungkan. Personalia menitikberatkan pada ‘keberatan’ perusahaan untuk melaksanakan ketentuan upah tahun 2002. Perusahaan hanya mau menaikkan selisih upah sebesar Rp. 74.009, dimana upah tahun 2001 sebesar Rp. 426.257, naik menjadi Rp. 500.266 di tahun 2002. Padahal seharusnya kenaikan selisih upah pada tahun 2002 adalah Rp. 165.009, sehingga upah yang mesti kami terima sebesar Rp 591.266.

Dalam perundingan itu aku hanya berpatokan pada berita mengenai upah. Apabila perusahaan tidak mampu melaksanakan, maka harus mengajukan penangguhan. Dari sekian banyak perwakilan buruh dan para mandor, ternyata tidak ada satupun yang berbicara atau bertanya. Aku memberanikan diri untuk bertanya, “Pak, saya mau tanya?” kataku sambil menunjukkan jari kearah atas.

“Pertama, berharap Bapak sebagai personalia di sini bisa menjelaskan dengan agak detail, apa-apa saja yang menjadi alasan perusahaan sehingga merasa tidak mampu memberikan upah yang baru? Karena yang kita tahu sudah sejak lama order di PT Grifone sangat banyak sekali, melimpah ruah dan kerja lembur terus tiap harinya. Kedua, apakah memang perusahaan sudah mengajukan penangguhan upah ke Disnaker Jakarta Barat sesuai dengan peraturan yang ada?”

Ternyata personalia terlihat agak kelimpungan mendengar pertanyaanku.

“Ya saya memang tidak bisa memutuskan, karena saya bukan orang yang memiliki pabrik ini” jawab personalia saat itu.

“Kalau begitu, bahas dulu dengan bos Grifone sebelum bapak ketemu dengan kita sebagai perwakilan dari kawan-kawan yang lain. Kalau perlu, kita diajak ketemu bareng akan lebih bagus” jawabku dengan agak cepat untuk memutus pembicaraan personalia.

Pertemuan akhirnya ditunda, dengan alasan akan diadakan perundingan dengan pemilik perusahaan. Jujur, aku agak degdegan ketika berbicara dan menyampaikan pendapat di dalam perundingan. Namun aku sudah siap dimarahi oleh personalia di depan kawan-kawan. Aku siap dengan semua resikonya. Bayanganku saat itu, paling-paling aku tidak diberi kerja lembur. Saat aku bayangkan saat ini, “Kok dulu itu pertayaanku seakan-akan seperti orang yang tahu hukum?” padahal serikat pun belum kenal. Heran juga aku.

Pada pertemuan lanjutan tiga hari berikutnya, aku kaget luar biasa. Bukan lagi perwakilan yang dilibatkan dalam pertemuan tersebut, melainkan seluruh buruh PT. Grifone yang saat itu berjumlah sekitar 250 orang. Pertemuan yang diadakan di ruangan kantin itu dihadiri oleh pemilik perusahaan, Suwanda Salim. Ruangan yang agak pengap dan panas membikin posisi dudukku tidak nyaman. Apa lagi saat personalia menyebut namaku dalam pembukaanya, “sesuai kesepakatan dari pertemuan kemarin tentang kenaikan upah 2002, juga masuk-masukan dari Nuzul yang sangat baik, maka pada pertemuan kali ini bapak Suwanda sebagai pemilik pabrik ini sudah berada di tengah-tengah kita, duduk bersama dengan kita, dan pastinya nanti akan menyampaikan sesuatu terkait dengan upah di 2002 ini.”

Aku merasa agak keki saat namaku disebut-sebut di depan orang banyak. Batinku berkecamuk. Aku bertanya-tanya sendiri halam hati, “Apakah penyebutan namaku tadi bertujuan untuk membuat aku dan supaya tidak berani bicara atau bertanya yang macam-macam dalam pertemuan ini?”

Saat tiba waktunya Suwanda Salim bicara, suasana berubah jadi senyap. Semua mendengarkan dengan penuh penghayatan; “Terimakasih anak-anakku semua yang sudah bekerja dengan sangat baik dan rajin. Seperti kita ketahui bahwa kita telah mengalami musibah banjir yang sangat besar, dan sempat dua hari kita libur tidak berproduksi.

Namun demikian, saya tetap berupaya supaya gaji anak-anakku semua tidak dipotong. Tetap diberikan secara penuh. Dan saya juga berupaya supaya anak-anak sebagai mitra kerja, sebagai asset saya, diberikan sembako sesuai kemampuan atau kondisi perusahaan saat ini. Mari kita tetap bekerja dengan semangat, terus berdoa, semoga perusahan ini ke depannya bisa jauh lebih baik lagi sehingga saya juga bisa memberikan yang lebih baik lagi kepada anak-anakku. Tentang kenaikan upah di 2002 ini, memang saya hanya bisa menaikkan menjadi Rp. 500.266, karena kita sedang membenahi semuanya supaya ke depannya lebih baik lagi.”

Suwanda, dengan gaya bicaranya yang kalem, tidak menggebu-ngebu, terkesan sangat santun dan lemah lembut, membuat semua orang terpesona luar biasa. Tak satupun yang berkutik. Aku sempat binggung mau ngomong apa. Ketika personalia kembali basa-basi mengukuhkan apa yang disampaikan oleh Suwanda, dan kemudian mau menutup pertemuan, aku menunjukkan jari dan bertanya.

Personalia mempersilahkan, “Ada apa lagi Nuzul, apa masih kurang jelas yang di sampaikan oleh bapak Suwanda tadi?”

“Saya hanya mau memperjelas tentang pertanyaanku yang kemarin, Pak. Sepertinya belum terjawab dalam pertemuan hari ini. Apakah perusahaan sudah mengajukan penangguhan upah ke Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku?”

Personalia langsung jawab sendiri, “Untuk masalah itu memang kita tidak mengajukan, tapi sesuai dengan yang sampaikan oleh pemilik perusahaan, ya begitulah kondisinya. Kita harus bisa saling memahami.”

Pertemuan ditutup dengan pertanyaan yang menggantung, belum tuntas, masih meninggalkan teka-teki. Pak Suwanda keluar lebih dulu. Personalia menegaskan, “Ini pertemuan yang terakhir yaa, tidak akan ada pertemuan lagi yang membahas hal ini.” Pertemuan yang dibuka dengan suasana seakan-akan mencair itu, diakhiri dengan suasana tegang.

Sepulang kerja, kami sebagai perwakilan sepakat berkumpul di suatu tempat. Entah kenapa kawan-kawan terlihat emosi dengan skema upah yang ditawarkan perusahaan. Banyak yang merasa tidak puas dan ingin bersuara. Salah satu peserta menggerutu, “Terus kelebihan uang yang sekitar Rp. 91.000 setiap bulannya kali sekian banyak orang buat siapa?”

Yang lain menimpali, “Untuk aku pribadi uang Rp. 91.000 itu sangat besar sekali. Itu bisa bermanfaat untuk meringankan beban kebutuhan kita sehari-hari. Saya bisa memberikan uang jajan anak ke anak saya. Akan lebih cukup untuk biaya sekolah, sewa kontrakan juga naik. Belum lagi kalau kita sakit karena kurang istirahat.”

Yang lain lagi menyahut, “Iya yaaa… apa lagi ternyata itu harus dipatuhi oleh semua pengusaha. Karena ada keputusan dari Gubernur seperti yang disampaikan Mba Nuzul tadi.”

Sengaja aku tidak banyak bicara karena ingin tahu apa keinginan teman-teman. Sehabis mereka berbicara, aku cuma bertanya satu hal, “Setelah kita semua tahu apa dan bagaimana hasil pertemuan dengan Pak Suwanda juga Pak Mahatta tadi, apa yang ingin kita lakukan selanjutnya?”

Beberapa kawan memberi masukan.

“Kita harus sama-sama menanyakan kembali ke masing-masing mandor, kapan diadakan pertemuan kembali seperti yang sudah pernah kita lakukan kemarin.”

“Kita juga sambil menunggu gaji di minggu terakhir bulan Februari berapa kenaikan yang sebenarnya. Kalau ternyata tidak ada perubahan, setelah itu kita jangan mau lembur, dan pulang jam empat semua. Lalu hari berikutnya mogok di depan pabrik, biar bisa diadakan perundingan kembali.”

“Tapi kita belum punya pengalaman langsung untuk melakukan mogok. Apakah ada yang sudah pernah ikut mogok atau melihat mogok di pabrik lain?” tanyaku ke kawan-kawan.

Seorang kawan bercerita, “Iya Kawanku di kontrakan pernah melakukan mogok di pabriknya, menuntut kenaikan upah. Setelah mogok upahnya memang diberikan sesuai ketentuan kenaikan upah yang baru. Tapi memang pabriknya beda sama pabrik kita. Dia kerja di pabrik sepatu.”

Dari cerita-cerita dan masukan dari kawan-kawan, akhirnya pertemuan hari itu disudahi. Kesepakatan yang diputuskan dalam pertemuan, kami lakukan satu persatu.

Beberapa hari berselang, kembali kami bertanya kepada mandor dan jawabannya sama semua, “Pertemuan dengan bapak Suwanda kemarin adalah pertemuan yang terakhir. Tidak akan ada pertemuan lagi. Kalau masih mau kerja ya silahkan, kalau sudah tidak mau kerja, pintu pabrik ini terbuka untuk kalian keluar.”

Hari itu juga, pada pukul 16.00, semua buruh bagian produksi keluar pabrik, pulang, tak ada satupun yang memilih lembur. Terdengar ucapan yang ramai saat perjalanan pulang, “Kita harus mogok, ini tak bisa dibiarkan!”

Aku bilang, “Seharusnya kalau menurut rencana kita masih harus menunggu dua hari lagi.

Eh, malah ada yang menjawab, “Halaah Zul, sudah kayak begini kok mash harus menunggu lagi.”

Hampir tak dapat dipercaya. Pada pagi hari di tanggal 3 Maret 2002, 106 buruh di bagian produksi yang 99 persen diantaranya buruh perempuan, benar-benar melakukan mogok di depan pabrik. Mesin pabrik lumpuh. Produksi macet total. Pagi itu, satpam terlihat sangat sibuk menutup rapat-rapat pintu gerbang dan menggemboknya. Setiap ada mobil yang hendak masuk ke dalam pabrik disorakin oleh kawan-kawan.

Sekitar pukul 10.00, sebanyak tujuh orang perwakilan buruh menuntut diadakan perundingan kembali untuk membahas pembayaran upah 2002 sesuai UMP DKI saat itu. Sampai pukul 12.00, tuntutan tersebut tidak ditanggapi. Kami melakukan mogok spontan tanpa menggunakan bendera ataupun spanduk tuntutan seperti lazimnya mogok yang terjadi sekarang, karena belum terbentuknya serikat di perusahaan.

Setelah nongkrong di depan pabrik selama empat jam, sampai pukul 12.40, kami sebagai perwakilan merasa kebinggungan. Apa yang harus dilakukan? Apa langkah selanjutnya yang akan diambil? Di saat perwakilan sedang berdiskusi dengan massa buruh, tiba-tiba ada yang memanggil-manggil namaku, “Mana yang namanya Nuzul. Nuzul mana Nuzul!”

Dalam kondisi sedikit kaget, aku berjalan menemui orang tersebut. Dia memperkenalkan diri sebagai Budiono, pengurus divisi advokasi SPSI – TSK (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia – Tekstil Sandang Kulit) cabang Cengkareng. Aku tidak tahu orang ini sebelumnya, dan juga tidak tahu apa itu SPSI. Semula aku kira Budiono adalah orang suruhan Suwanda, sang pemilik perusahaan, yang mau mengajak kami untuk ketemu.

Setelah beberapa lama aku mengobrol dengan Budiono, ditengah kerumun kawan-kawan buruh, akhirnya kami sepakat untuk diajak ke Cengkareng, ke kantor SPSI yang menurutnya dekat dengan pasar Cengkareng. Kantor SPSI-TSK terdiri dari ruang rapat yang dapat menampung sekitar 150-an orang, satu kamar kerja yang diisi perangkat komputer, dan ruang dapur.

Setibanya di sana, ternyata kami langsung dibuatkan surat kuasa, setelah sebelumnya disuruh mengisi daftar hadir dengan alamat lengkap sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk). Bahkan surat kuasa tersebut sudah ditempelkan materai. Lalu kami disuruh tanda tangan satu persatu.

Ketika kami semua sudah menandatanganinya, surat kuasa tersebut kembali dipegang oleh seorang pengurus SPSI, lalu dia menjelaskan beberapa hal, “Ini surat sesuai dengan judulnya, namanya surat kuasa. Gunanya supaya kita dari tim advokasi SPSI TSK bisa masuk ke perusahaan dan bisa ketemu langsung dengan bos kalian, karena kalian ini belum punya serikat pekerja. Nanti ke depannya kalau ada surat-surat, baik dari pabrik Grifone atau dari dinas terkait dengan kasus kalian ini, akan dialamatkan ke kantor ini. Kalian bisa datang ke sini sewaktu-waktu. Itu juga ada beras”, katanya sambil menunjuk ke karung beras yang tersandar di dinding dapur, “bisa dimasak buat makan bareng-bareng. Masalah biaya listrik, air, kertas, tinta, dan transport tim advokasi nanti akan saya atur jika uang kalian sudah keluar.”

Sejak saat itu proses kasus kami diambil alih oleh divisi advokasi SPSI – TSK, seperti bertemu dengan pemimpin perusahaan atau pengambilan gaji terakhir kami. Bahkan saat ke Disnaker, kami disuruh menunggu di luar. Hanya pengurus SPSI yang masuk ke dalam. Kami sebagai perwakilan sempat protes. Kami minta supaya perwakilan buruh dilibatkan saat ke bertemu pihak perusahaan atau ke tempat-tempat lain yang berkaitan dengan kasus kami. Tapi jawaban orang SPSI, “Bos Grifone itu sudah tidak mau lagi melihat wajah-wajah kalian. Ya percaya sajalah ke kita. Ya ini fungsinya surat kuasa kemarin. Biar kalian semua tidak mondar-mandir menghabiskan uang banyak. Kan kalian sudah tidak bekerja.”

Kami memang diarahkan supaya seminggu sekali datang ke kantor SPSI Cengkareng itu. Tapi diberi jawaban, “Bosmu sulit sekali untuk ketemu dengan kita. Bosmu lagi keluar negeri, bosmu menjanjikan minggu depan baru bisa ketemu, dll.”

Jawaban-jawaban seperti itu diulang-ulang selama dua bulan. Sementara teman-teman mulai mengeluh karena harus membayar kontrakan, membiayai anak- anaknya, biaya transport untuk mondar-mandir mengurus kasus, seperti pergi ke Disnaker dan ke kantor SPSI setiap minggu.

Kami sempat dibawa ke kantor Menteri Tenaga Kerja dan bertahan di sana sampai larut malam. “Kita akan bertemu dan mengadukan masalah ini ke Pak Menteri, karena masalah upah dan PHK adalah bidangnya dia”, kata Budiono.

Pada akhirnya kami pulang dengan menyimpan pertanyaan dalam hati, kecewa karena tidak pernah bertemu dengan yang namanya Menteri Tenaga Kerja. Ketika proses advokasi kasus telah berjalan tiga bulan, pengurus SPSI Cengkareng mengumpulkan kami semua. Mereka meminta kami tanda tangan secarik surat dengan agak memaksa, “Tolong semuanya tanda tangan di kolom namanya masing-masing ya, kalau kalian tidak mau menandatangani surat ini, kami sudah tidak mau menangani atau membantu kalian lagi.”

Kebanyakan teman-teman sudah tanda tangan karena tidak tahan dengan proses yang begitu lambat. Mereka tidak tahu sampai kapan prosesnya berakhir.

Ketika surat disodorkan padaku, aku membacanya. Ternyata itu adalah surat “Pengunduran Diri”. Dalam surat pengunduran diri itu, masa kerja teman-teman yang rata-rata sudah sepuluh tahun, hanya diberi pesangon Rp. 2 juta sampai dengan Rp. 3,5 juta. Aku tidak mau tanda tangan. Ketiga teman yang duduk di sebelah kanan dan kiriku, mbak Atik, Nunung, Kasminah, juga tidak mau tanda tangan. Lantas kami menggandakan surat tersebut untuk dibawa pulang. Kami berempat sepakat akan terus berproses untuk kasus kami, apapun kondisi dan hasilnya nanti.

Karena kami diketahui tidak tanda tangan surat pengunduran diri, kami ditelpon pengurus SPSI – TSK. Kami dijanjikan akan diberi tambahan pesangon bila mau tanda tangan hari itu juga. Aku menjawab, “Bapak kok bisa janji akan memberi tambahan uang buat kita yang empat orang, memang uang dari mana pak? Tidak usahlah. Kalau memang masih ada uang lebih ya bagikan saja ke kawan-kawan yang sekarang sudah pada tanda tangan, karena itu hak mereka.”

Setelah mengetahui cara advokasi SPSI, hatiku bertanya-tanya, “Apa iya begini cara kerja yang namanya serikat toh ya?” Ada perasaan nelangsa, dan hati terasa sakit. Aku berpikir, “Semoga aku bisa bertemu dengan serikat yang benar, yang tidak seperti SPSI!”

(Bersambung ke Bagian 2 – Selesai )

Catatan

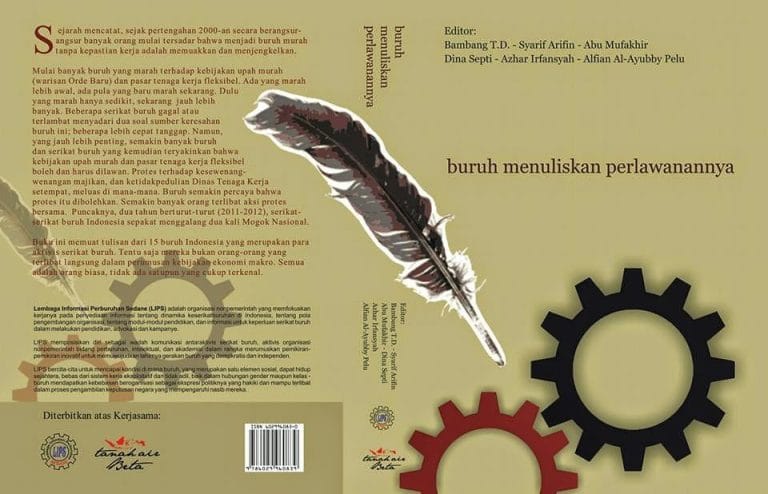

Tulisan ini sebelumnya dimuat di Buku ‘Buruh Menuliskan Perlawanannya’. Dimuat ulang agar dapat dibaca lebih banyak orang.