Strategi Triangulasi Solidaritas: Solidaritas Internasional bagi Gerakan Buruh Asia di Era Pabrik Global

Solidaritas internasional telah dan masih menjadi salah satu isu utama dalam gerakan buruh. Pada abad ke 20, aksi solidaritas secara individu memang bermunculan, namun strategi solidaritas internasional mengalami kondisi yang stagnan -bila tidak mau dikatakan mengalami kemunduran. Kondisi ini terjadi karena adanya integrasi gerakan buruh dengan bermacam jenis kontrak sosial di negara-negara industri maju (core countries) semenjak berakhirnya gerakan Internasionale pertama (dimana tidak benar-benar ‘internasional’). Beragam kontrak sosial -yang menjamur sepanjang periode perang dingin (akhir 1950 hingga awal 1960-an)- tersebut dibentuk untuk meningkatkan petukaran produktivitas demi kesejahteraan di negara-negara maju. Dengan begitu, gerakan buruh telah menjadi bagian integral dari sistem akumulasi kapital nasional. Gerakan buruh saat itu dipenuhi agenda-agenda yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di ranah perlindungan kerja dan domestik. Selain itu, agenda-agenda yang bernafaskan nasionalis juga bermunculan, dan semua itu menghalangi terwujudnya Internasionalisme.

Bagaimanapun juga, dalam dua dekade terakhir, solidaritas internasional mengalami perubahan yang signifikan, seiring berubahnya struktur produksi dan konsumsi kapitalistik secara internasional. Oleh karena itu, penting bagi kita sekarang ini untuk memikirkan ulang strategi solidaritas internasional bagi kaum buruh. Usaha ini menjadi semakin mendesak melihat perkembangan terkini dari semakin mudahnya perpindahan modal dari satu negara ke negara lain sebagai respon terhadap munculnya perlawanan buruh di suatu negara. Modal lebih mudah mengatasi hambatan-hambatan teritorial negara bangsa dibandingkan dengan buruh. Di satu sisi, globalisasi modal di negara-negara barat (dan kemudian Jepang) terjadi karena adanya kebutuhan modal untuk memperluas ekspansinya. Kebutuhan ini muncul sebagai respon dari mahalnya biaya politik untuk mengintegrasikan buruh ke dalam sistem produksi nasional dan masalah over-produksi yang muncul semenjak tahun 1960. Di sisi lain, buruh sebagai tenaga kerja telah mengalami standarisasi dan juga deskilisasi semenjak awal abad 20 hingga tahun 1960an, akibat semakin intensifnya mekanisasi secara menyeluruh di dalam pabrik. Hal tersebut memungkinkan terjadinya pertumbuhan modal untuk membangun industri manufaktur dengan target pasar global di negara-negara yang buruhnya dianggap tidak terampil dalam pengertian tradisional.

Lalu bagaimana dengan kawasan Asia? Pada masa awal kolonial, negara-negara Asia menjalankan peran penting namun pasif, dengan menjadikan cara hidup kapitalis sebagai sesuatu yang universal di negara-negara industri barat. Sumber daya alam, buruh perkebunan dan pasar Asia mendorong terjadinya perebutan daerah kolonial yang mengarah pada konsolidasi batasan ekonomi nasional dan kedaulatan negara modern. Perjuangan gerakan buruh di kawasan timur dan selatan Asia pada masa itu adalah untuk melawan kolonialisasi. Berdasarkan aturan politik perang dingin dan tatanan negara ‘triplanetary world order’ – kategorisasi dunia kesatu, kedua dan ketiga– kawasan Asia terbagi menjadi kutub, Asia-Amerika (negara-negara yang berada dibawah pengaruh kuat Amerika Serikat), Asia-Komunis, dan negara Dunia Ketiga Asia. Negara Asia-Komunis (selain Vietnam Utara, Korea Utara, dan China) memiliki kedekatan politik dengan negara-negara ‘third world Asia’.

Negara-negara yang termasuk di dalam kategori dunia ketiga Asia lebih merasakan adanya kesamaan tujuan politik dan keterikatan dengan negara Asia-Komunis (Vietnam Utara, Korea Utara, dan China), dibandingkan dengan konsep negara bebas yang merupakan bentukan para penjajah. Namun, di sisi lain, politik ‘third world Asia’ juga merupakan sikap penolakan terhadap aliansi politik yang digencarkan baik oleh Uni Soviet maupun Amerika. Ikatan ‘third world Asia’ ini dikukuhkan dalam sejarah Koferensi Bandung pada tahun 1955, dimana negara-negara yang baru saja merdeka – dan ‘netral’ secara politik- bergabung dengan negara-negara Asia-Komunis. Aliansi negara-negara Asia-Komunis berawal dari kerjasama China dan India pada awal 1950. Politik ‘Third World Asia’ juga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap buruh. Kebijakan-kebijakan ini merupakan hasil dari pengaruh organisasi-organisasi dan partai-partai buruh kiri dalam perjuangan gerakan kemerdekaan.

Namun, kerjasama antara negara-negara dunia ketiga dan negara-negara komunis Asia tidak berlangsung lama. Begitupun dukungan permerintahan nasionalis baru terhadap gerakan buruh hanya bertahan seumur jagung. Gerakan buruh Asia beralih peran, baik itu sebagai aparatus negara-negara komunis atau gerakan untuk melawan otoritas negara dan kaum kapitalis yang mencekik para buruh. Pada saat yang bersamaan, negara Asia-Amerika berhasil melakukan akumulasi modal melalui kerjasama segitiga Amerika–Jepang–Asia. Keberhasilan ini dikarenakan Amerika Serikat memberikan perlakukan istimewa, dengan memberikan preferensi pasar konsumen serta pinjaman dan bantuan dana kepada negara-negara Asia Amerika. Dimana reproduksi modal pada negara-negara Asia tersebut dipolitisasi secara berlebihan oleh aparatus-aparatus negara.

Kondisi di atas menjadi pondasi dari produksi massal dalam skala internasional yang sistematis di negara Asia. Sistem produksi ini melibatkan antara lain Korea, Taiwan, Hong Kong dan Singapura sebagai produsen, dan dengan konsumennya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa maju. Bahkan industri-industri di Korea dan Taiwan sukses bertransformasi dari industri import menjadi industri yang berorientasi eksport. Karena semua kesuksesan tersebut, mereka berhasil mencapai pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) di angka 9,2 dan 9,5% pada 1961 dan 1980. Pertumbuhan ini mengubah struktur industri di kedua negara tersebut. Kemudian, sejak 1960 jumlah pekerja manufaktur di Korea dan Taiwan meningkat dua kali lipat. Dimana perempuan-perempuan muda dari daerah-daerah pertanian bermigrasi ke daerah urban untuk bekerja sebagi buruh pabrik. Kebanyakan dari mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus, seperti memproduksi garmen dan tekstil dengan mesin untuk akhirnya dieksport ke pasar Amerika.

Migrasi penduduk dalam jumlah besar juga terjadi di negara kota seperti Hong Kong dan Singapura. Perpindahan masyarakat desa ke kota yang terus menerus menciptakan sumber daya manusia yang murah bagi industri-industri kapitalis yang menjamur. Selain itu, warisan kolonial -sistem kerja yang menjajah – juga masih merajalela, khususnya di Hong Kong. Dimana buruh kontrak menjadi sistem kerja yang dominan di Hong Kong. Hubungan kerja kontrak ini menjadikan para buruh sebagai komoditas yang bisa dipekerjakan atau diberhentikan berdasarkan fluktuasi pasar. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para buruh untuk menuntut hak mereka. Di Singapura, yang kental dengan otoriterisme ekstrim dari negara, gerakan buruh bahkan tidak muncul ke permukaan karena kerasnya tekanan dari negara.

Para buruh, termasuk buruh perempuan, di Asia bekerja di bawah naungan manajemen paternalistik yang menyembunyikan informasi tentang kontrak kerja formal dan kolektif. Selain itu, perusahaan bahkan menggunakan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Asia untuk menjustifikasi bentuk manajemen yang lebih menindas dibanding masa kolonial. Kemudian para buruh mulai menunjukkan sikap melawan dengan mendirikan serikat.

Pertentangan buruh selalu menjadi urusan otoritas negara seperti polisi. Gerakan buruh tidak bisa mengembangkan basis mereka karena berbagai latarbelakang. Basis gerakan buruh di Hong Kong menjadi lemah karena tergusur di tengah-tengah perang sipil dan organisasinya yang terisolasi dari daerah-daerah besar. Hal lainnya adalah karena terpisahnya para buruh pada saat terjadi gerakan bersenjata di hutan tropis selatan Asia. Lemahnya basis gerakan buruh secara nasional membuat pengaruh serikat buruh di perusahaan juga menjadi lemah. Konsekuensi dari kondisi ini adalah kondisi kerja yang buruk dengan jam kerja yang sangat panjang dan upah yang sangat rendah. Kondisi kemudian semakin memperdalam polarisasi antara status dan kondisi kerja buruh kantoran (pen: kerah putih) dan buruh pabrik manufaktur (pen: kerah biru).

Sistem ini kemudian berkembang menjadi ‘struktur segitiga’, yaitu akumulasi modal manufaktur di Asia Timur, modal dan pasar dari negara barat, dan pekerja murah dari negara berkembang. Sistem ini merupakan jawaban para pengembang modal di Asia Timur untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja, kenaikan upah buruh secara sosial (global) yang muncul akibat adanya tuntutan kelas buruh dan demokratisasi, serta kenaikan biaya yang diakibatkan persaingan sengit para kapitalis di negara-negara barat. Foreign Direct Investment (FDI) di negara-negara berkembang Asia (kecuali Jepang yang sudah menjadi negara eksportir modal) meningkat secara signifikan dari US$ 11.4 milyar di 1990 menjadi US$ 49.4 milyar di tahun 1997. Pertumbuhan investasi ini sempat terhambat saat krisis ekonomi Asia terjadi, namun segera dapat diatasi dan pada 2004, dimana nilai investasi langsung di negara-negara berkembang Asia mencapai angka US$ 87 milyar.

Buruh berusaha mendobrak batasan-batasan yang dibentuk perusahan. Buruh informal di jalanan New Delhi, India. Foto: Chang Dae Oup

***

Negara-negara industri baru di Asia (Newly Industrialized Countries/NICs) seperti Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan mengikuti Jepang dengan memindahkan industri manufaktur mereka ke negara-negara berkembang di Asia. Mereka berbondong-bondong mendirikan pabrik di China dan di daerah selatan Asia. Generasi pertama NICs inilah yang terlibat dalam mobilisasi modal investasi besar-besaran, yang pada tahun 2000 dan 2004 jumlah pengeluaran modalnya mencapai 90% dan 75% dari total investasi di negara-negara berkembang Asia. Dimana pengeluaran modal ini menjadi sumber pemasukan investasi langsung di kawasan Asia. Sebagai contoh, pada tahun 2000, Taiwan mengeluarkan 45% dari US$7,7 milyar sebagai modal yang dimasukkan ke kawasan Asia. Bersamaan dengan itu, Korea juga mengeluarkan 37% dari total pengeluaran modal yang berjumlah US$5,9 milyar, untuk diinvestasikan di negara-negara berkembang di Asia. Secara total, pergerakan modal keluar di lintas Asia jumlahnya mencapai 40% dari modal yang masuk di tahun 2004. Mobilisasi modal ini menjadi kekuatan pada periode akhir masa industrialisasi di Asia.

Modal dan buruh Asia yang kini aktif bergerak dalam ‘sistem segitiga’ telah membentuk sesuatu yang kita sebut ‘pabrik global’ (global factory), dimana hampir seluruh negara Asia terlibat di dalamnya, termasuk China dan India. Pabrik global ini menghubungkan rantai suplai global (global supply chains) bagi industrialiasi yang kemudian membentuk struktur produksi dan sirkulasi kapitalis skala dunia. Namun pada saat bersamaan, pabrik global ini juga berperan sebagai sistem global yang membunuh kondisi hidup, dan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kapitalisme.

Kondisi pasar global melanggengkan logika relasi sosial kapitalistik yang awalnya berjalan di masa dan ruang industrialisasi (yaitu pembangunan pabrik, negara industri, dan penerapan jam kerja) yang kini telah merasuk ke seluruh dimensi ruang dan waktu masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pabrik global merupakan ekspresi kapitalisme kontemporer, dimana kehidupan manusia dijejalkan ke dalam lintasan modal. Pembagian kerja internasional, yang pada tahun 1960 dianggap baru dan diyakini sebagai langkah strategis dalam persaingan produksi, khususnya industri manufaktur, kini telah diinternalisasi ke dalam kehidupan sehari-sehari nyaris seluruh populasi dunia. Kini, individu-individu hanya dilihat sebagai titik-titik yang menghubungkan nilai rantai produksi.

Seiring berkembangnya hubungan yang terjadi secara alamiah di dalam pabrik global, setiap titik (individu) telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari proses akumulasi ruang dunia. Dalam konteks ini, generasi pertama NICs di Asia bukan hanya menjadi bagian dari pabrik global, namun juga telah berperan aktif menjadikan ‘pabrik’ ini menjadi tumbuh semakin besar. Usaha untuk mengintegrasikan manusia ke dalam rantai nilai global adalah proses koersif yang brutal, yang bertujuan untuk melenyapkan seluruh elemen relasi sosial non-kapitalastik yang masih tersisa. Logika pasar global mendikte, bahwa seharusnya kehidupan manusia, walaupun hanya sebagian, tidak boleh berlandaskan mekanisme yang non-pasar; petani dan buruh tani yang matapencahariaannya jauh dari industri manufaktur sekalipun, tetap tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman aturan pasar global.

Walaupun sebagian besar populasi di Asia menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai buruh pabrik (penj: sektor formal), namun mereka menghadapi kondisi yang secara alamiah terbentuk, yaitu status buruh menjadi sesuatu yang bersifat informal, akibat bentukan sejarah yang telah merombak kondisi kerja buruh, bahkan definisi ‘buruh’ telah mengalami erosi secara global. Hal ini merupakan implikasi lanjutan dari keberadaan pabrik global. Implikasi ini bahkan berjalan lebih cepat namun terselubung di negara-negara Asia, dimana buruh ‘formal’ belum menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Sistem pabrik global tidak lagi tergantung pada status kerja formal yang dilindungi hukum demi memperluas jangkauannya. Justru sekarang ini telah terbentuk suatu relasi sosial yang baru: minimnya institusi perlindungan buruh, tingkat kedewasaaan industrialisasai yang rendah dan integrasi populasi ke dalam relasi sosial yang kapitalistik menghasilkan satu bentuk baru relasi sosial di negara-negara berkembang Asia, yaitu meningkatnya sektor informal, dimana beragam bentuk usaha untuk mencari uang bercampur dengan strategi bertahan hidup tradisional dan reproduksi buruh.

Bagi para buruh di negara-negara NICs dan Jepang, juga buruh di negara berkembang, perkembangan informalisasi buruh berarti menghilangkan sistem perekrutan kerja reguler. Buruh yang awalnya menjalankan bentuk standar perekrutan, kini menghadapi resiko pemutusan kerja secara sepihak saat mereka bergabung dengan perusahaan yang menerapkan sistem kerja kontrak dan paruh waktu; yang reguler kini menjadi ireguler, yang awalnya terlindungi secara institusi kini bekerja tanpa jaminan. Pembangunan pabrik global memang lebih tentang pembagian divisi dibandingkan dengan integrasi. Seperti yang ditunjukkan oleh generasi pertama NICs, dimana pabrik global membangun sebuah hubungan hirarkis antara segmen-segmen sosial dalam produksi dan konsumsi. Contohnya adalah hubungan hirarkis antara pemegang posisi pekerjaan inti (core: buruh regular/tetap) dan buruh informal (tidak tetap/non reguler).

Pada waktu bersamaan, perusahaan transnasional Asia (Asian transnational corporations) membangun divisi produksi regional yang baru dengan cara mengeksploitasi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Meskipun trend gerakan buruh di Asia telah sangat berubah dengan munculnya pabrik global dan pembagian kerjanya, namun strategi solidaritas buruh cenderung tidak merespon perubahan tersebut. Paradigma pembagian kerja Barat-Timur, dan pemahaman tentang kelas kerja yang lama masih menjadi dasar solidaritas buruh kita. Industrialisasi yang terjadi di Asia dengan adanya pabrik global tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai konsekuensi dari ekspansi peradaban barat atau sebagai kekutan mahakuasa dari perusahaan transnasional Barat. Tapi industrialisasi di Asia ini telah merekonstruksi pembagian kerja buruh regional menjadi sebuah struktur segitiga yang melibatkan kapitalisme finansial dan komersial barat, modal produktif dari Asia utara dan juga buruh-buruh dari negara-negara berkembang di Asia. Hal ini mendesak kita untuk melampaui kerangka kerja solidaritas internasional Barat-Timur, dan mulai mendasarkan strategi solidaritas internasional kita dengan basis struktur segitiga Asia. Lebih jauh lagi, populasi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai buruh di luar industri kapitalis terus bertambah dan bahkan ‘buruh perempuan’ makin berintegrasi dengan jalur modal yang terus meluas. Dalam konteks ini, kita harus mengkaji ulang strategi solidaritas warisan para industrialis, dan mulai menembus ‘bangunan aliansi’ kelas pekerja industri tradisional; kita bahkan perlu memikirkan ulang konsep kelas pekerja industri. Jika kita ingin mewujudkan sebuah solidaritas internasional dan tidak menjadikannya sebagai slogan semata, maka penyusunan ulang secara menyeluruh harus dilakukan.

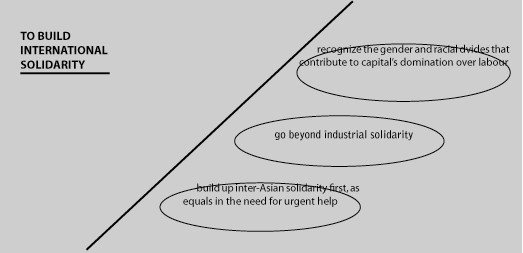

Saya ingin menggunakan perayaan ulang tahun AMRC ke-30 ini untuk menegaskan kembali pendekatan-pendekatan baru yang bisa membantu kita dalam membangun platform baru yang inovatif untuk mewujudkan solidaritas regional dan internasional. Pertama, saya ingin mengulang kembali pernyataan pentingnya solidaritas inter-Asia dalam membangun ‘solidaritas segitiga’. Walaupun pembagian kerja regional telah membangun ekonomi Asia secara hirarkis, negara-negara Asia tetap memiliki lebih banyak kesamaan dibandingkan perbedaan sepanjang tetap menjadi negara-negara, yang dalam istilah ekonomi global disebut sebagai negara periphery. Lebih jauh lagi, negara kita yang kaya tanah ini telah merasakan penjajahan pada masa kolonial, yang kemudian kita lawan dengan gerakan anti penjajahan, lalu muncul industrialisasi di bawah negara otoriter dan proses demokratisasi. Semua itu telah membangun rasa saling pengertian antar kita, dalam melihat masalah yang kita hadapi saat ini. Memang benar, sebuah solidaritas membutuhkan basis materiil, dan basis tersebut telah tersedia untuk kita karena adanya integrasi ekonomi Asia. Akan sangat sulit bagi kita untuk membangun ‘solidaritas’ bila satu diantara kita menjadi ‘penjual’ dan satu lagi menjadi ‘pembeli’, atau yang satu berperan sebagai penolong dari negara lain dengan dasar simpati. Solidaritas inter-Asia bisa menjadi titik awal bagi kita untuk mulai membangun ‘south-south solidarity’ yang lebih luas, yaitu yang mampu menolong negara lain di tengah-tengah kebutuhan negaranya yang mendesak. Solidaritas yang mampu membuat antar negara itu sebagai rekanan bukan sekedar dermawan, sehingga membantu satu sama lain menjadi sebuah keharusan.

Hal kedua adalah kebutuhan untuk melampaui solidaritas buruh industri (seperti sudah disampaikan di atas). Pemikiran yang melampaui batasan solidaritas buruh industri dibutuhkan untuk membangun solidaritas lintas-Asia dan itu dimulai dengan membangun solidaritas segitiga. Strategi solidaritas industrial melihat para buruh yang bekerja di non-industri sebagai ‘orang luar’ yang hanya berguna untuk membangun ‘opini publik’. Pengalaman terakhir telah mengajarkan kepada kita, bahwa tidak ada opini publik yang mendukung gerakan buruh, bahwa kita memang harus turun ke lapangan dan berjuang bersama buruh. Ini bukan berarti gerakan buruh perlu bergabung dengan gerakan-gerakan lain. Justru ini adalah satu bentuk usaha untuk menyadari bahwa kontradiksi yang terjadi di kalangan buruh tidak lagi muncul di satu lajur modal, namun harus menghadapi masyarakat secara keseluruhan yang telah terjerat pemikiran kapitalis yang terus menjalarkan kontrolnya. Tidak ada istilah ‘orang luar’ (the others). Tidak lupa juga, mari kita sadari bersama, bahwa solidaritas internasional tradisional merupakan strategi yang digenderisasi, dirasialisasi, dan juga melanggengkan akumulasi modal sosial. Akar dari dominasi modal sosial terletak pada tindakan diskriminasi antara ‘kita’. Semakin banyaknya perempuan dan buruh imigran yang berhasil kita bawa ke arena solidaritas, maka kita akan semakin mendekati realisasi dari slogan solidaritas internasional. Bahkan dengan begitu, kita bisa mengklaim bahwa gerakan buruh adalah gerakan universal untuk semua kalangan.

Pekerjaan berat menunggu di depan kita. Setiap usaha untuk mengatasi kontradiksi yang ada, akan berhadapan dengan organisasi-organisasi ‘internasional’ dan budaya yang telah berjalan ratusan tahun yang justru menjadi penyebab munculnya semua kontradiksi tersebut. Semua itu datang ke kita dengan wajah ‘bersahabat’. Mereka memang pernah menjadi sahabat bagi kita, namun sekarang tidak lagi. Mungkin kini saatnya kita perlu sadar, bahwa mereka adalah tantangan yang perlu kita hadapi secara halus dan konsisten. Dan saya sungguh percaya, kekuatan AMRC justru berasal dari situ, dari kemampuannya untuk mengatasi masalah dengan halus dan konsisten.[]

__ __ __

Penulis: Dae-Oup Chang

*(Tulisan ini adalah versi panjang dari pidato yang dipresentasikan pada konferensi perayaan ulang tahun ke-30 AMRC, 27 – 28 Agustus 2007 di Hong Kong)

**Diterjemahkan oleh Hafidh Soeriawinata dan Abu Mufakhir.