Kaum Sarinah, begitulah orang-orang yang memuliakan kelompok Pekerja Rumah Tangga (PRT) menyebutnya. Diambil dan dipopulerkan pertama kali oleh Presiden Sukarno dari kisah perempuan bernama Sarinah, yang bekerja memasak, mengasuh, merawat rumahnya. ‘Sarinah’ menggambarkan bagaimana PRT berkontribusi besar terhadap kerja-kerja reproduksi sosial. Sayangnya, kelompok ini secara historis tidak pernah diakui sebagai pekerja.

Pengakuan PRT sebagai pekerja dinilai sebagian orang tak layak didapatkan. Alih-alih akan menghilangkan nilai-nilai kekeluargaan, dalam konteks hubungan kerja, Ilusi kekeluargaan yang dibangun oleh para majikan justru berpotensi mengikis hak perburuhan, dan bahkan hak asasi sebagai manusia. Konsep kekeluargaan ini tak pernah menjamin hak-hak seseorang akan terpenuhi.

Setidaknya lebih dari 19 tahun kelompok PRT yang mayoritas perempuan ini menempuh berbagai upaya perjuangan untuk memperoleh pengakuan sebagai pekerja. Bersama Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), mereka mendesak negara mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Sebagai bentuk pengakuan dan jaminan perlindungan hak-hak PRT.

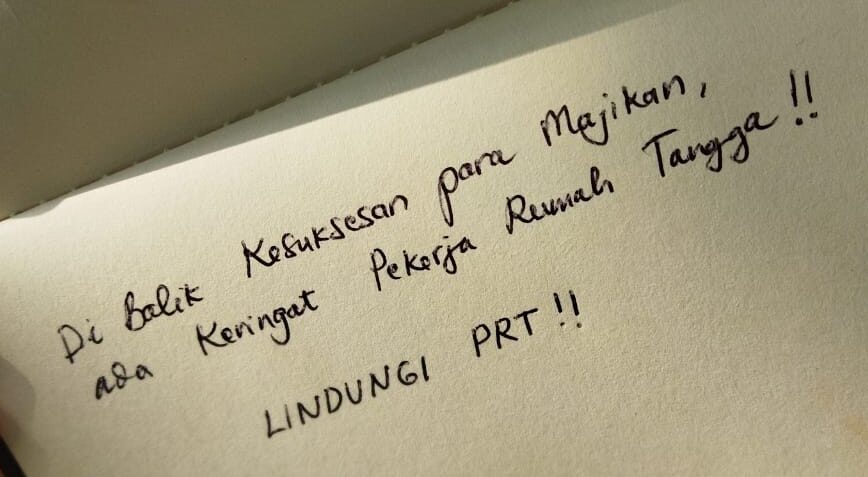

Tak hanya itu, mereka juga mengorganisasikan diri ke dalam serikat pekerja, melakukan pemberdayaan untuk memperkuat agensi, serta mengkampanyekan bahwa mereka adalah pekerja rumah tangga, bukan ‘pembantu’, ‘babu’, ‘jongos’ apalagi ‘budak’. Kampanye tersebut upaya untuk menghapus stigma yang lahir dari sejarah panjang perbudakan di masa lalu.

Istilah-istilah tersebut tidak dengan mudah menghilang begitu saja. Keberadaan PRT yang secara historis bermula dari praktik perdagangan budak abad ke-19 M, ternyata mewariskan stigma yang buruk terhadap identitas pekerja domestik saat ini. Pasca-perdagangan budak pun, tatanan sosial masyarakat yang cenderung bersifat feodalistik menghantarkan identitas kelompok PRT sebagai seorang ‘abdi’ atau pembantu bagi keluarga kerajaan.

Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para abdi dekat dengan kegiatan memasak, mencuci, hingga merawat anak. Hal ini yang membuat pekerjaan ini banyak diisi oleh perempuan, yang pada masa itu lekat dengan urusan domestik. Para pekerja ini, di dalam budaya Jawa-Peranakan Cina, eksistensinya lebih sering dimaknai sebagai sekelompok orang yang tidak mampu hidup sendiri, sehingga membutuhkan seorang majikan berkuasa yang mampu melindunginya. Hal ini yang kemudian mendorong PRT lambat laun dianggap sebagai bagian dari keluarga, bukan seorang pekerja yang bekerja di ranah domestik.

Anggapan kehadiran PRT sebagai bagian dari keluarga seringkali dimaknai salah. Pencabutan statusnya sebagai seorang pekerja karena dianggap telah menjadi bagian dari keluarga, justru membuatnya kehilangan pula seperangkat hak yang semestinya dimiliki sebagaimana pekerja lain. Hak mendapatkan upah layak, hak untuk beristirahat, hak cuti dan hak-hak perburuhan lainnya.

Tak diakuinya PRT sebagai pekerja tidak hanya terjadi dalam masyarakat, tetapi juga dalam tataran hukum di Indonesia. Hingga saat ini para PRT belum memiliki payung hokum yang mampu melindungi hak mereka sebagai pekerja. Akibat dari stigma, diskriminasi dan kekosongan hukum ini, PRT di Indonesia harus bekerja dalam situasi yang tidak layak, jauh dari rasa kemanusiaan.

Kondisi kerja yang tidak layak ini meliputi: jam kerja panjang atau tidak dibatasi waktu; tidak memiliki waktu istirahat maupun hari libur; tidak memiliki jaminan kesehatan dan sosial. Dalam banyak kasus, PRT bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikan atau anggota keluarga dari majikan. Berdasarkan data yang dihimpun JALA PRT, sepanjang kurun waktu 2015-2019 terdapat 2.148 kasus pelanggaran hak, kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh PRT.

Tidak jarang pula PRT mengalami kekerasan berlapis yang berujung pada kematian. Pun tak selesai pada keadaan biasanya, masalah kemanusiaan yang dihadapi oleh kaum Sarinah semakin memprihatinkan di masa pandemi Covid-19. Sekitar 60% PRT yang didampingi oleh JALA PRT melaporkan tidak menerima upah, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa upah dan pesangon.

Data tersebut bukan sekedar angka, ada nama-nama yang betul-betul terdampak. Salah satu nama yang masih melekat di ingatan kita adalah kasus meninggalnya PRT perempuan bernama Sunarsih di Surabaya. Meninggalnya Sunarsih akibat penganiayaan yang dilakukan majikannya. Sunarsih dianiaya hingga meninggal hanya karena mencuri enam buah rambutan.

Pertanyaan yang kemudian muncul, “Memangnya apa yang menghentikan seorang anggota keluarga untuk tidak berbuat buruk kepada anggota keluarganya yang lain?” Nyatanya dalam banyak kasus, hubungan pekerja dan majikan yang didasari pada hubungan kekeluargaan, justru membuat kecenderungan pemakluman terhadap pelanggaran kontrak kerja, durasi jam kerja yang panjang, upah di bawah ketetapan upah minimum, dan pada batas tertentu membuat fleksibilitas kerja mengarah pada dampak yang negative. Terutama pada pekerja yang secara strata sosial berada di bawah majikan.

Konsep hubungan kekeluargaan yang digunakan dalam hubungan kerja ini diperkenalkan oleh Moen dan Wetherington (1992, dalam Colling dan Terry, 2010) sebagai sebuah ‘strategi adaptif keluarga’. Istilah ini digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan bahwa hubungan kerja dalam konteks hubungan kekeluargaan akan menjadi sebuah hubungan kerja yang dibangun atas ruang negosiasi dan fleksibel. Meskipun dapat memberikan tambahan nilai yang baik, dalam hal ini misalnya memungkinkan maksudnya nilai-nilai gender, tetapi pada derajat tertentu, hubungan kekeluargaan hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan membuat pekerja sulit untuk membangun kesepakatan dengan pemberi kerja (Edwards et. al., 2004 dalam Colling dan Terry, 2010).

Sebagai misal, dalam tulisannya Colling dan Terry (2010) mengambil contoh kasus mengenai suatu panti yang biasa merekrut pekerja sosial kemudian harus memenuhi aturan mengenai upah minimum. Ketika tidak dapat memenuhi hal tersebut, pihak panti akhirnya menggunakan diksi “anggota keluarga” untuk mengerjakan shift-shift yang tidak dapat dipenuhi oleh pekerja lainnya yang bukan merupakan bagian dari keluarga. Seolah-olah, menjadi lebih mudah bagi para pemberi kerja untuk memahami hak dan kewajiban antara diri sendiri dengan pekerja ketika hubungan dibangun atas profesionalitas dan kesepakatan, daripada ketika hubungan dibangun atas dasar kekeluargaan. Padahal, dalam banyak kesempatan, hubungan kekeluargaan cenderung melakukan klaim akan dapat menyediakan hubungan kerja yang lebih baik.

Melihat kembali kisah Sunarsih dari studi hubungan kerja, membuat kita melihat bagaimana hubungan kekeluargaan tidak dapat memastikan bahwa seorang pekerja akan mendapatkan kondisi kerja yang layak. Sebaliknya, justru menempatkan PRT dalam kondisi yang rentan dan ketidakpastian. Hak Sunarsih untuk mendapat kondisi kerja layak, yang jauh dari tindakan kekerasan, apalagi yang membuat kehidupannya direnggut, tidak dapat dijamin oleh hubungan keluarga yang ditawarkan oleh majikan. Oleh karena hubungan keluarga, Sunarsih dan jutaan PRT lainnya justru terus-menerus diminta untuk memaklumi tindakan tersebut.

Pada akhirnya, yang mereka, Sunarsih dan para PRT lainnya butuhkan bukan identifikasi sebagai bagian dari keluarga. Melainkan seperangkat aturan negara yang mampu mengatur mekanisme perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan atas hak-hak-nya sebagai seorang manusia dan pekerja.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Colling dan Terry. (2010). Industrial Relations: Theory and Practice. West Sussex: John Wiley & Sons.

Edwards, P. 2003: The employment relationship and the field of industrial relations. in Edwards, P. (ed.) Industrial Relations 2nd edition. Oxford: Blackwell.

Moen, P. and Wetherington, E. 1992: The concept of family adaptive strategies. Annual Review of Sociology, 18, 233 – 251.

Artikel Internet

Komnas Perempuan. (2020). Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional (16 Juni 2020). https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional-16-juni-2020.

Penulis

-

Hanifah Dianti Maharani

-

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Universitas Indonesia